|

|

|

Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика |

Рожденные в понедельник 5 страница

— Тебе надо постричься. На девчонку похож. Мать Роберта, Джоан, не жалела сил, чтобы внести в атмосферу хоть чуточку теплоты. После ужина она вынула из кармана фартука несколько купюр и украдкой сунула Роберту, а меня позвала к себе в спальню и открыла шкатулку с драгоценностями. Поглядывая на мои руки, достала золотое колечко. — На кольцо у нас не хватило денег, — пояснила я. — Носи на безымянном пальце левой руки, — сказала она и положила кольцо мне на ладонь. Когда Гарри рядом не было, Роберт обращался с Джоан очень нежно. Джоан была женщина с характером. Она громко, не чинясь, хохотала, все время курила, с маниакальной одержимостью прибиралась в доме. Я поняла, что своей любовью к порядку Роберт обязан не только католической церкви. Джоан считала Роберта своим любимцем и, казалось, втайне гордилась его выбором жизненного пути. Отец Роберта хотел, чтобы он стал промышленным дизайнером, но Роберт взбунтовался. И теперь был движим жаждой доказать, что отец не прав. Когда мы уходили, родственники Роберта обняли и расцеловали нас, но Гарри остался стоять поодаль. — Не верю я, что они женаты, — донесся до нас его голос. Роберт принялся вырезать балаганных уродцев из крупноформатного альбома о Тоде Браунинге[44]. Всюду валялись гермафродиты, микроцефалы и сиамские близнецы. Меня это озадачило: я не могла понять, какая связь между этими образами и недавним увлечением Роберта магией и религией. Как всегда, я нашла способ угнаться за Робертом в моих собственных стихах и рисунках. Я рисовала циркачей и рассказывала о них истории — о ночном канатоходце Хагене Уэйкере, о Бальтазаре Ослиная Морда, об Арате Келли, чья голова имела форму полумесяца. Роберт никак не мог объяснить, чем его так влекут уродцы, да и я не могла объяснить, почему их рисую. Настроившись на эту волну, мы отправлялись на Кони-Айленд в балаганы. На Сорок второй улице мы поискали Музей Хьюберта, где выступали Змеиная Принцесса Уэйго и блошиный цирк, но оказалось, что он в 1965 году закрылся. Правда, мы набрели на другой музей-кунсткамеру — совсем маленький, там были выставлены человеческие органы и эмбрионы в банках, доверху наполненных формалином, и Роберта обуяла идея использовать что-нибудь этакое в инсталляции. Он навел справки, и какой-то приятель рассказал ему о руинах старой больницы на острове Велфер (позднее острове Рузвельта). В воскресенье мы поехали туда с друзьями из Прэтта. На острове мы посетили две достопримечательности. Сначала отправились к длинному зданию девятнадцатого века, вылитому сумасшедшему дому — такая от него исходила аура; в действительности это была Оспенная клиника — первая в Америке больница, куда принимали пациентов с этой заразной болезнью. От здания нас отделяли только колючая проволока и битое стекло, и мы представляли себе, как умираем от чумы и проказы. Были и другие руины — старая муниципальная больница, зловещая постройка в казенном стиле, которую окончательно снесли только в 1994 году. Внутри нас поразили тишина и странный, какой-то лекарственный запах. Переходя из помещения в помещение, мы видели стеллажи, уставленные заспиртованными образцами в стеклянных банках. Многие банки были разбиты: крысы похозяйничали. Роберт прочесывал комнаты, пока не нашел искомое: эмбрион, плавающий в формальдегиде, в стеклянном лоне. Мы хором заявили, что Роберт превратит его в шедевр. На обратном пути Роберт прижимал к себе драгоценную находку. Шел молча, но я чувствовала его радость и предвкушение: он уже прикидывал, как заставит этот эмбрион работать на благо искусства. На Мертл-авеню мы распрощались с друзьями. И как только свернули на Холл-стрит, стеклянная банка каким-то необъяснимым образом выскользнула из рук Роберта и вдребезги разбилась о тротуар в нескольких шагах от нашей двери. Я увидела, какое у Роберта стало лицо. Он так опешил от разочарования, что у нас обоих отнялся язык. Банка, которую мы похитили, десятки лет простояла в целости и сохранности на полке. Казалось, Роберт не просто разбил ее — он отнял у нее жизнь. — Иди наверх, — сказал он. — Я тут приберусь. Больше мы о банке не разговаривали: казалось, она разбилась не просто так. Осколки толстого стекла словно пророчили, что над нашей жизнью скоро нависнут тучи. Мы не затрагивали эту тему вслух, но чувствовали: в нас обоих вселилось неясное, будоражащее волнение. В начале июня Валери Соланас стреляла в Энди Уорхола. Вообще-то Роберт не питал к художникам романтических чувств, но этот инцидент его сильно расстроил. Уорхола Роберт любил, считал главным американским художником своей эпохи. По-своему едва ли не боготворил Уорхола, видел в нем кумира. Роберт уважал творцов типа Кокто и Пазолини, стиравших границы между жизнью и искусством, но больше всего его интриговал Уорхол: он ведь запечатлевал на своей «Фабрике» театр реальных человеческих судеб — жизнь как спектакль в декорациях из серебристой зеркальной пленки. Я не разделяла мнения Роберта: творчество Уорхола отражало культуру, от которой я старалась держаться подальше. Суп был мне не по нутру, банка нежных чувств не вызывала. Мне больше нравились художники, которые производят революцию в своей эпохе, а не отражают ее пассивно, словно зеркала. Вскоре я разговорилась с одним посетителем магазина о том, в чем состоит наш гражданский долг. Близились выборы, мой собеседник работал в избирательном штабе Роберта Кеннеди. Мы договорились встретиться после калифорнийских праймериз. Меня воодушевила идея помочь политику, чьи идеалы я уважала, человеку, который обещал прекратить вьетнамскую войну. Мне казалось: агитация за Кеннеди — шанс претворить идеализм в весомые политические решения, по-настоящему помочь обездоленным. Роберт, все еще сам не свой из-за покушения на Уорхола, остался дома — решил поработать над рисунком в честь Энди. А я поехала повидаться с моим папой — спросить, что он, человек мудрый и справедливый, думает о Роберте Кеннеди. Мы вместе уселись на диване перед телевизором, чтобы узнать результаты праймериз. Когда РФК произнес свою триумфальную речь, мое сердце переполнилось гордостью. Мы смотрели, как он сходит с трибуны. Папа, воодушевленный обещаниями нашего молодого кандидата и моим собственным энтузиазмом, подмигнул мне. Несколько минут я по наивности верила: вот теперь все наладится. Мы наблюдали, как кандидат пробирался через ликующую толпу, пожимая руки, весь лучась надеждой, улыбаясь классической улыбкой всех братьев Кеннеди. И вдруг упал. Я увидела: его жена встала на колени рядом с ним. Сенатора Кеннеди уже не было в живых. — Папа, папа, — зарыдала я, уткнувшись лицом в его плечо. Отец обнял меня. Не проронил ни слова. Он, должно быть, знал, что так и случится. А мне казалось, что все вокруг рассыпается в прах, и цепная реакция разрушений неизбежно перекидывалась на мой внутренний мир. Я вернулась домой. Меня встретили вырезки из книг и журналов: торсы и ягодицы древнегреческих статуй, «Рабы» Микеланджело, изображения матросов, татуировки, звездочки. Чтобы угнаться за Робертом, я читала ему вслух фрагменты «Чуда о розе». Но Роберт всегда был на шаг впереди: я просто читала Жана Жене, а Роберт словно бы преображался в Жене. Перестал носить фенечки и овчинный жилет, раздобыл себе матроску. Он ни капли не любил море. Но когда наряжался матросом, ассоциировался с рисунками Кокто и атмосферой «Кэреля» Жене. То же самое было с военным делом: Роберт совершенно не интересовался войной, но завороженно смотрел на воинские реликвии и ритуалы. Восхищался стоическим эстетством японских камикадзе: перед боевым вылетом они заранее готовили себе одежду — аккуратно сложенная рубашка, белый шелковый шарф. Мне нравилось помогать Роберту, когда он увлекался чем-нибудь новым. И потому, хотя сама я смотрела на Вторую мировую через призму «Дневника Анны Франк» и атомной бомбы, я отыскала для Роберта шарф летчика и куртку-бушлат. Я принимала мир Роберта, а он охотно заглядывал в мой. И все же внезапные метаморфозы Роберта иногда озадачивали меня и даже печалили. Когда он обтянул нашу спальню зеркальной пленкой — не только стены, но и потолок с лепниной, — я обиделась: подумала, что он проделал это для себя, а обо мне не подумал. Роберт надеялся, что интерьер станет будить в нас вдохновение, но я среди кривых отражений почувствовала себя в банальной комнате смеха. Я скорбела по нашей прежней спальне — романтичной часовне. Роберта обескуражило, что новый интерьер мне не понравился. — О чем ты только думал? — спрашивала я. — Я не думаю, — твердил он. — Я чувствую. Роберт был добр со мной, но я сознавала: мыслями он где-то далеко. К его несловоохотливости я привыкла, но безмолвие под грузом мрачных мыслей было мне внове. Роберта что-то тяготило, причем не финансовые проблемы, что-то другое. Со мной он был неизменно ласков, но чувствовалось: его что-то гложет. Днем он спал, ночами напролет работал. Проснусь и вижу: он уставился на фигуры работы Микеланджело, висящие в ряд на стене. По мне, лучше уж ссора, чем молчание. Но Роберт был устроен иначе. Я потеряла ключ к загадкам его настроений. И лишь одно подметила: теперь ночи тянулись без музыки. Роберт словно отгородился от меня стеной, бродил из угла в угол, смотрел невидящими глазами, не завершал работ. На полу валялись, как мусор, незаконченные коллажи — композиции из цирковых уродцев, святых и матросов. Роберту было несвойственно бросать работу в таком состоянии. Я чувствовала, что не могу пробиться сквозь мрак стоического отчаяния, который его окутал. Смятение нарастало: Роберта все меньше устраивали его собственные работы. — Старые образы мне ничего не дают, — говорил он. Как-то днем в воскресенье он взял паяльник и начал тыкать им между ног одной из мадонн. Сделав свое дело, спокойно пожал плечами. — Просто блажь нашла, — пояснил он. Наступил момент, когда эстетика Роберта сделалась столь всепоглощающей, что мне казалось: теперь он хозяйничает в нашем мире единолично. Я верила в Роберта, но он превратил наш дом в театр, который сам и спроектировал. Бархатный задник нашей сказки сменился пленкой-ме-таллик и черным атласом. Белую шелковицу скрыла штора из частой сетки. Пока он спал, я мерила шагами комнату, отскакивая рикошетом от стен, точно голубка, заточенная в печальной коробке Джозефа Корнелла.

* * *

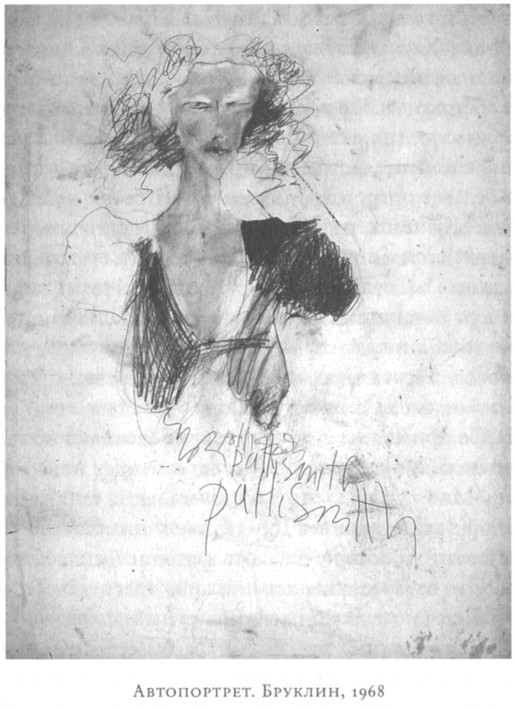

От наших бессловесных ночей я затосковала. С переменой погоды что-то переменилось и во мне. Я ощущала томление, любопытство и жизнерадостность, но, когда вечером я выходила из метро и шла домой по Холл-стрит, все эти чувства во мне словно бы гасли. Я стала чаще заглядывать по дороге к Дженет на Клинтон-стрит, но стоило засидеться там слишком долго, как Роберт, вопреки своей натуре, начинал дуться и ревновать. — Я ждал тебя весь день, — жаловался он. Мало-помалу я стала проводить больше времени со старыми друзьями, которые жили в районе Прэтт-колледжа, особенно с живописцем Ховардом Майлзом. Именно его я искала в день, когда встретила Роберта. Тогда Майлз снимал квартиру на Клинтон-стрит вместе с другим живописцем, Кении Тайзой, но в период, о котором я здесь рассказываю, он жил в квартире один. Майлз писал гигантские картины, на которых пульсировала осязаемая, материальная энергия школы Ганса Гофмана[45], а его рисунки при всей их оригинальности заставляли вспомнить о Поллоке и Кунинге. К Майлзу я бросилась, изголодавшись по общению. Возвращаясь с работы, частенько к нему заглядывала. Хауи, как его все звали, много читал, интересовался политикой, был красноречив и пылок. Какое же это было облегчение — разговоры обо всем на свете, от Ницше до Годара! Я восхищалась творчеством Майлза и предвкушала наши встречи у него дома, когда мы чувствовали себя родными душами. Но время шло, и я стала утаивать от Роберта правду о том, насколько сблизилась с Хауи. Оглядываясь назад, я понимаю: лето 1968-го стало и для меня и для Роберта временем пробуждения тела. Тогда я еще не осознала, что ключ к противоречивому поведению Роберта — в сексуальности. Я не сомневалась, что он ко мне нежно привязан, но вдруг поняла: мое тело ему наскучило. Мне показалось: он мне как будто изменяет. Но на деле это я изменила ему. Я сбежала из нашего маленького дома на Холл-стрит. Роберт страшно расстроился, но все равно никак не мог мне объяснить, отчего нас окутывает молчание. Я не могла запросто отбросить и забыть наш с Робертом общий мир. Задумалась, куда теперь податься. Дженет предложила снять на паях квартиру на Лоуэр-Ист-Сайд, на седьмом этаже без лифта, и я согласилась. Роберт болезненно воспринял мой переезд, но если бы я поселилась одна или вместе с Хауи, страдал бы еще больше. Роберт был удручен, но все-таки помог мне перевезти вещи на новую квартиру. Впервые в жизни у меня появилась собственная комната, которую я могла обставлять как вздумается. И я приступила к новому циклу рисунков. Цирковых зверей забросила, стала сама себе моделью — рисовала автопортреты, где подчеркивала более женственные, земные аспекты своей личности. Стала носить платья и завивать волосы. Дожидалась, пока ко мне заглянет мой живописец, но чаще всего напрасно. И все равно мы с Робертом продолжали видеться — наши узы были сильнее нас. Мой роман с Хауи исчерпался, сошел на нет, а Роберт умолял меня вернуться. Снова поселиться вместе, жить так, словно ничего и не случилось. Он был готов меня простить, вот только я не раскаивалась. Не хотела возвращаться к пройденному, тем более что в душе Роберта явно бушевала прежняя буря, о которой он отказывался говорить. В начале сентября Роберт вдруг зашел ко мне на работу в «Скрибнерз». Свалился как снег на голову. Он был в длинном темно-красном кожаном плаще, перетянутом ремнем. Красавец, но в глазах смятение. Сообщил: снова поступил в Прэтт, взял кредит на учебу и из этих денег купил себе плащ и билет до Сан-Франциско. — Я хочу с тобой поговорить, — сказал Роберт. Мы вышли, остановились на углу Сорок восьмой улицы и Пятой авеню. — Пожалуйста, вернись ко мне, — сказал он. — Иначе я еду в Сан-Франциско. Я никак не могла уяснить, зачем ему надо в Сан-Франциско. Вместо объяснений — лишь несвязный лепет. Либерти-стрит, один знакомый — он там как рыба в воде, квартира на Кастро. Он схватил меня за руку: — Поехали со мной. Там свобода. Я должен докопаться, кто я такой. О Сан-Франциско я ничего не знала, если не считать большого землетрясения и Хейт-Эшбери. — Я и так свободна, — сказала я. Он уставился на меня с исступленным отчаянием. — Если ты не поедешь, я буду жить с мужчиной. Стану гомосексуалистом, — пригрозил он. Я остолбенела. Ничто в наших прежних отношениях не подготовило меня к такому откровению. Были косвенные признаки, но я думала, что это просто новый этап его творческого пути. Творческого, не личного. В этот момент я повела себя немилосердно. Потом раскаивалась. Глаза у Роберта были такие, словно он всю ночь проработал, закинувшись амфетаминами. Он молча сунул мне какой-то конверт. И ушел, затерялся в толпе. Я смотрела ему вслед. Потом открыла письмо. Прежде всего меня поразило, что он написал его на фирменной почтовой бумаге «Скрибнерз». Его почерк, обычно такой аккуратный, тут сам себе противоречил: каллиграфические буквы перемежались детскими каракулями. Но не успела я вчитаться в слова, как меня умилил бесхитростный заголовок: «Патти — Вот что я думаю — Роберт». Перед тем как мы разъехались, я много раз просила, даже умоляла поделиться со мной его мыслями, сказать, что творится у него в голове. А он ничего не мог выразить словами. Глядя на эти листы бумаги, я осознала: ради меня он погрузился в недра глубины своей души, попытался выразить невыразимое. И разрыдалась: как же он страдает, если написал это письмо. «Я открываю двери и закрываю двери, — писал он. — Никого не люблю, всех люблю. Люблю секс, ненавижу секс. Жизнь — ложь, истина — ложь». И в финале — рана, которая не убивает, а исцеляет. «Когда я рисую, я стою голый. Бог держит меня за руку, и мы поем вместе». Его манифест художника. Я абстрагировалась от исповеди, которая содержалась в письме, и приняла эту фразу как святое причастие. В ней Роберт спрятал крючок, чтобы соблазнить меня, соединить нас навеки. Я сложила письмо, засунула обратно в конверт. Мысленно спросила: «И что же дальше?»

* * *

Рисунки облепили стены. В подражание Фриде Кало я рисовала цикл автопортретов и в каждый включала обрывок стихотворения, выражавший мою внутреннюю раздробленность. Думала о том, сколько выстрадала Фрида, и мои собственные страдания казались ерундой. Как-то вечером, когда я поднималась в квартиру, Дженет перехватила меня на лестнице с криком: — Нас обокрали! Я поднялась вслед за ней наверх, а сама подумала, что не так-то много у нас вещей, которые заинтересовали бы вора. Я вошла в свою комнату. Воры расстроились, что не нашли среди наших пожитков ничего ценного, и со зла порвали в клочья почти все мои рисунки. Уцелевшие были fliвсе в грязи и отпечатках ботинок.

Дженет трясло. Она решила покинуть эту квартиру и поселиться вместе со своим парнем. Улицы к востоку от авеню Эй в Ист-Виллидж оставались неблагополучной зоной. Я обещала Роберту, что одна там жить не стану. Поэтому я вернулась в Бруклин. Нашла на Клинтон-авеню двухкомнатную квартиру в одном квартале от крыльца, где ночевала прошлым летом. Повесила на стену уцелевшие рисунки. А потом, поддавшись какому-то наитию, сбегала в «Художественные принадлежности Джейка» и купила масляные краски, кисти и холст. Я решила заняться живописью. Бывая у Хауи, я наблюдала за его работой. Он работал в принципиально другой технике, чем Роберт, — писал рельефные абстракции. Я вспомнила о своих школьных мечтах, и меня обуяло желание самой взяться за кисть. В поисках вдохновения я пошла с фотоаппаратом в МоМА. Сделала серию черно-белых портретов — именно портретов — «Женщины I» де Кунинга, отдала проявить и напечатать пленку. Приклеила снимки скотчем к стене и стала писать портрет «Женщины I». Сочла забавным, что пишу портрет портрета. Роберт оставался в Сан-Франциско. Написал, что скучает по мне, а также что выполнил свою миссию, узнал о себе новое. Рассказывал мне о своих встречах с другими мужчинами, но все равно уверял, что любит меня. На его признание я среагировала более эмоционально, чем ожидала. Мой жизненный опыт к такому меня не подготовил. Мне казалось: это я виновата — не смогла выполнить свой долг перед ним. Думала: мужчина становится гомосексуалистом, если не нашлось женщины, способной его спасти. Это заблуждение я вынесла из трагического союза Рембо с Верденом. Рембо до конца жизни сожалел, что не смог найти женщину, которая стала бы его полноценной спутницей и в телесном и в интеллектуальном смысле. Я была девушка начитанная и вынесла из Юкио Мисимы, Жана Жене и Андре Жида представление, будто гомосексуализм — роковое проклятие поэтов. О реальном гомосексуализме я ничего не знала. Мне казалось, что он неотделим от манерности и чудаковатости. Я гордилась своей непредвзятостью, но мыслила как узколобая провинциалка. Даже читая Жене, воспринимала его мужчин как мифическую расу воров и моряков. В сущности, их мир оставался мне непонятен. Жене я ценила как поэта. Мы оба менялись — и я и Роберт. Наши потребности не совпадали: мне было нужно узнать внешний мир, за пределами моего «я», а Роберту — познать самого себя. Он изучал свой творческий язык, и элементы его лексикона менялись и перерождались: фактически его произведения были дневником внутреннего развития, предвещали, что подавленная сексуальная ориентация вырвется на волю. Своим поведением Роберт никогда не давал мне никаких намеков, которые я истолковала бы как гомосексуальность. И тут до меня дошло: чтобы мы жили вместе, как полагается, он пытался отвергнуть свою природную сущность, задушить свои желания. Но я снова начинала винить себя, гадала: «А если бы я сумела погасить в нем эти влечения?» Между прочим, Роберт никогда даже не упоминал о своих влечениях: слишком стеснялся, слишком побаивался, слишком большое уважение питал ко мне. Но, несомненно, он все еще любил меня, а я — его. Из Сан-Франциско Роберт вернулся одновременно торжествующий и встревоженный — такое было впечатление. Я надеялась, что он вернется другим человеком. Так и оказалось, но реальность не совпала с моими ожиданиями. Роберт словно бы светился, стал больше похож на себя прежнего, со мной был ласков, как никогда. Да, в нем проснулась сексуальность, но он все равно надеялся, что мы изыщем способ продолжить наши отношения. Я сомневалась, что смогу принять его новое самоощущение, а он — мое. Пока я колебалась, он познакомился с неким Терри и впервые в жизни завел настоящий роман с мужчиной. В Сан-Франциско Роберт вступал в случайные связи, ради эксперимента. А Терри стал для него настоящим возлюбленным: красавец с каштановыми волнистыми волосами и добрым сердцем. Они купались в самолюбовании: носили одинаковые плащи, перехваченные ремнями, обменивались искушенными взглядами. Словно бы отражались друг в друге: я имею в виду не внешнее сходство, а мимику, жесты. Они даже двигались синхронно. К их отношениям я относилась с пониманием, но во мне просыпалась зависть к их близости, к секретам, которые, как я воображала, они вверяли друг другу. С Терри Роберт познакомился у Джуди Линн. Терри, учтивый и участливый, спокойно принял привязанность Роберта ко мне, общался со мной тепло и сочувственно. Благодаря Терри и Роберту я увидела, что гомосексуализм — естественный образ жизни. Но Терри и Роберт питали друг к другу все более глубокие чувства, а мои отношения с живописцем, и без того непостоянные, оборвались окончательно. Я почувствовала, что совершенно одинока, внутренние противоречия измучили меня. Роберт с Терри часто заходили ко мне, и хотя между нами троими не было никаких негативных эмоций, я совсем раскисла. То ли оттого, что наступили холода, то ли оттого, что я, как блудный сын, вернулась в Бруклин, то ли от непривычного одиночества — сама не знаю отчего, я подолгу рыдала. Роберт старался утешить меня как мог, а Терри беспомощно стоял рядом. Когда Роберт приходил один, я умоляла его остаться. Он заверял меня, что постоянно думает обо мне. Накануне праздников мы договорились, что нарисуем по целому альбому рисунков и подарим их друг другу. В некотором роде Роберт дал мне задание, чтобы я взяла себя в руки, сосредоточилась на творчестве. Я заполнила блокнот в кожаном переплете рисунками и стихотворениями для него, а он вручил мне тетрадь в клеточку с рисунками, очень похожими на те, которые я увидела в нашу первую ночь. Он переплел тетрадь в лиловый шелк и обметал обложку вручную черными нитками. Чем мне запомнился конец 1968-го? Встревоженное лицо Роберта, сильные снегопады, мертворожденные холсты и маленький просвет, подаренный нам «Роллингами». В мой день рождения Роберт пришел ко мне один. Принес новую пластинку. Опустил иглу на первую сторону и подмигнул. Зазвучала «Sympathy for the Devil», и мы оба пустились в пляс. — Это моя песня, — сказал Роберт.

* * *

Что все это повлечет за собой? Что станется с нами? Такие вопросы задавали мы себе по молодости, и молодость подсказывала нам ответ. Все, что происходит, влечет нас друг к другу. А станем мы самими собой. Одно время Роберт оберегал меня, потом стал сам на меня опираться, затем предъявил на меня права собственности. Его метаморфоза была как роза Жана Жене: расцветая, он сам себя изранил шипами до крови. Меня тоже одолевало желание узнать большой мир, испытать новые чувства. Но иногда мне хотелось самой малости: просто вернуться бы вспять, где висячие фонари с зеркальными отражателями распространяли вокруг себя наш бессловесный свет. Точно дети из пьесы Метерлинка, искавшие синюю птицу, мы решились выйти из дома, но застряли в колючем терновнике своего нового опыта. Роберт среагировал как мой нежно любимый близнец. Когда я затряслась от рыданий, его черные кудри сплелись с моими нечесаными космами. Он обещал, что мы снова заживем по-старому, станем прежними, обещал мне все, что угодно, лишь бы я больше не плакала. Соблазн согласиться был очень велик, но я боялась, что в прошлое нет возврата и нам придется лишь сновать взад-вперед, точно детям паромщика, между берегами нашей реки слез. А меня тянуло в путешествия: в Париж, в Самарканд, в Египет, подальше от него, подальше от нас. У Роберта тоже был свой путь. Ему все равно пришлось бы оставить меня в прошлом — другого выхода не было. Мы обнаружили, что хотим слишком многого. Могли анализировать ситуацию лишь со своей точки зрения, через призму нашего общего опыта. Когда мы разошлись, нам стало окончательно ясно, что мы не желаем обходиться друг без дружки. Мне было необходимо с кем-нибудь поговорить. Я поехала в Нью-Джерси на день рождения моей сестры Линды: ей исполнился двадцать один год. Мы обе испытывали муки взросления и утешали друг дружку. Я привезла ей альбом фотографий Жака-Анри Лартига, и когда мы его листали, нам захотелось во Францию. Весь вечер мы строили планы, а когда желали друг дружке «Спокойной ночи», поклялись вместе поехать в Париж: непростая задача для двух девушек, которые еще никогда в жизни не летали на самолете. Мысль о поездке помогла мне продержаться всю эту долгую зиму. Я работала в «Скрибнерз» сверхурочно, откладывала деньги и планировала наш маршрут, отыскивала на карте мастерские художников и кладбища, составляла программу для нас с сестрой, совсем как когда-то план сражения для нашей ребяческой армии. В творческом смысле этот период, пожалуй, не был плодотворным ни для меня, ни для Роберта. Роберт испытывал эмоциональные перегрузки: расцвела его истинная натура, которую он подавлял в отношениях со мной, но обрел с Терри. Свое влечение он удовлетворял, но вдохновение, казалось, его больше не навещало, а в худшем случае вообще донимала скука. Мне кажется, он невольно сопоставлял атмосферу своей жизни с Терри и нашу совместную жизнь. — Патти, никто не видит мир так, как видим его мы, — признался он мне. Весенний ветер, воскрешающая сила пасхи — все это как-то заново сблизило нас с Робертом. Мы уселись в закусочной недалеко от Прэтта и заказали все самое любимое — горячие сэндвичи с сыром и помидорами на ржаном хлебе и шоколадные молочные коктейли. Теперь у нас хватало денег на два сэндвича. Мы оба отдались другим. Засомневались, всех растеряли, зато снова обрели друг друга. Похоже, мы хотели иметь то, что было у нас и так: чтобы рядом был любимый и друг, с которым можно творить бок о бок. Хранить верность, но иметь полную свободу. Я решила: самое время куда-нибудь уехать. Сверхурочная работа окупилась: в магазине мне дали отпуск. Мы с сестрой собрали вещи. Скрепя сердце я оставила художественные принадлежности дома, чтобы ехать налегке. Взяла только блокнот, фотоаппарат вручила сестре. Мы с Робертом поклялись, что в разлуке будем усердно работать: я должна была сочинять для него стихи, а он — рисовать для меня. Он пообещал писать письма и держать меня в курсе своих исканий. Когда мы обнялись на прощанье, он отстранился, пристально посмотрел на меня. Мы оба молчали.

* * *

Денег у нас было в обрез, и мы с Линдой летели в Париж через Исландию, на винтовом самолете. Путешествие было утомительное, и к моему ликованию примешивались сомнения: можно ли бросать Роберта одного? К тому же все наше имущество хранилось в двух маленьких комнатах на Клинтон-стрит в Бруклине, а тамошний управляющий домом явно положил глаз на наши вещи. Роберт съехал с Холл-стрит и поселился у друзей в районе Мертл-авеню. В отличие от меня, он не рвался путешествовать. Поставил перед собой задачу обрести финансовую независимость благодаря творчеству, но пока жил на свой студенческий кредит и случайные заработки. Мы с Линдой не могли нарадоваться, что оказались в городе нашей мечты — Париже. Жили мы в каком-то клоповнике на Монмартре, прочесывали город в поисках мест, где пела Пиаф, ночевал Жерар де Нерваль и покоился в земле Бодлер. Граффити на улице Дез-Инносан вдохновили меня на рисование. Мы с Линдой отыскали магазин художественных принадлежностей и простояли там несколько часов — любовались прекрасной французской бумагой с изящными водяными знаками в виде ангелов. Я купила несколько карандашей, несколько листов бумаги «Арш» и большую красную папку с холщовыми завязками — клала ее на кровать, и получался импровизированный стол. Сидела на кровати, подогнув под себя ногу, и рисовала уверенными штрихами. Я таскалась со своей папкой из галереи в галерею. Мы присоединились к труппе уличных музыкантов и собирали деньги с шляпой. Я писала стихи и рисовала, Линда фотографировала. Питались мы хлебом и сыром, пили алжирское вино, завшивели, ходили в блузках с широким воротом: в общем, бродили, не помня себя от счастья, по парижским закоулкам.

Посмотрели «Один плюс один» Годара. Этот фильм кардинально повлиял на мое отношение к политике и воскресил во мне любовь к «Роллингам». А всего через несколько дней французские газеты пестрели портретами Брайана Джонса: Est mort, 24 ans[46]. Я печалилась, что мы не можем попасть на бесплатный концерт его памяти, который уцелевшие «Роллинги» устроили в Гайд-парке: собралось больше двухсот пятидесяти тысяч человек, в финале Мик Джаггер отпустил в лондонское небо десятки белых голубей. Я отложила рисование и начала писать цикл стихотворений для Брайана Джонса: впервые выразила в творчестве свою любовь к рок-н-роллу.

Поиск по сайту: |