|

|

|

Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика |

ШАГ 2. ГАРДАРИКА - СТРАНА ГОРОДОВСтр 1 из 9Следующая ⇒

Дмитрий Квашнин К32 Русь от Столпа Святогора (потерянная история). — Нижний Новгород: издательство «Книги», 2012. Изд. 2-е, доп. — 192 с. Первое издание небольшой книги «Русь от столпа Святогора (потерянная история)» сделало своё дело: оно не осталось незамеченным. Какие-то невидимые и неслышимые до того механизмы вдруг качнулись, заскрипели, задвигались, пришли в замысловатое движение, ни на миллиметр при этом не трогаясь со своего места. Автор попал в самый жизненно важный центр этой уже давно завязшей на русском бездорожье машины. Своими простыми вопросами и неожиданными ответами на них механик поставил неутешительный диагноз: данный механизм не приспособлен для самостоятельного движения по дорогам истории нашей Родины. Нужен эвакуатор: добротный испытанный бульдозер на гусеничном ходу с металлическим тросом, чтобы вытащить прочь эту груду ржавеющего металла, и расчистить новый широкий путь для более современных, дерзких, жизнеспособных идей. ©Квашнин Д., 2012 18ВМ 978-5-94706-126-0 © Издательство «Книги». 2012 ОТ ПОТОПА ДО ПОТОПА Автор закончил политехнический институт и не является профессиональным историком с дипломом, но он любит свою большую родину Россию и малую родину Нижегородскую землю. Заинтересовавшись историческими вопросами, происхождением предков и Руси, Дмитрий Квашнин попытался разобраться в сложных материях самостоятельно и выработал собственную теорию истории. Смысл книги сводится к следующему. Люди селятся в удобных для этого местах. Города и селения гибнут, но люди вновь и вновь селятся на тех же местах. Дмитрий Квашнин попытался понять, почему многие поселения Нижегородской земли поставлены не на самом берегу Волги или другой реки, а несколько выше. И нашел определенную закономерность: когда-то они были на берегу водоемов. Географическая картина изменилась. Что послужило причиной этого, и как наши места выглядели раньше? Д. Квашнин доказывает, что некогда (примерно 10-12 тысяч лет назад) Арал, Каспий, Азовское и Черное моря были единым водоемом, уровень воды в нем и в реках бассейнов этого моря был много выше, а реки, и, в первую очередь, Волга и Ока были едва ли не заливами этого громадного внутреннего моря-океана. Проливов Босфора и Дарданеллы тогда не существовало, а реки сливались через Югру и Обь в Северный Ледовитый океан. В этих географических условиях и существовала допотопная Русь-Гиперборея-родина Святогора. Своеобразным центром была столица Царьград, громадный город на месте нынешнего Нижнего Новгорода. Наш город начала XX века занимал лишь маленькую часть древнего Царь-града - центра допотопной цивилизации. Разразившаяся катастрофа - потоп - привела к прорыву проливов из Черного моря в Средиземное, уровень водных бассейнов резко понизился; Аральское, Каспийское, Черное моря разделились, а реки Волга и Ока стали частью Каспийского водного бассейна. От прежней цивилизации остались сказки и легенды. Вот главный смысл теории, предложенной в книге Д. Квашнина. Сочинение это несет на себе большую печать любительского подхода. Любитель - для меня не звучит унижающе. Напомню о пресловутом Шлимане, нашедшем Трою. Он поверил сказаниям и нашел местоположение Трои, но при неквалифицированных раскопках сокрушил описанную Гомером Трою. И все же его вспоминают в учебниках истории и археологии. У любительства есть и достоинства, и недостатки. Впрочем, как и у профессионализма. Любитель может «напортачить», он чего-то не знает, выстраивает им придуманное здание. И в то же время он не зашорен, его не связывает профессиональная корпоративная этика, не зная многих частностей, он свой взгляд не затуманивает мелочами и видит лес (целое), а не отдельные деревья. Нередко любители-новички замечали то, что оставалось вне поля зрения профессионалов. Так, я познакомился однажды с выпускником политехнического института Макарцевым, доказывавшем исток коммунизма в христианстве. И главное, что поразило в аргументации: в Китае и Японии до появления христианства не было даже утопических коммунистических учений. И это так на самом деле! Мне - историку и сыну востоковеда было и досадно, и восхитительно оттого, что я это не увидел, а любитель усмотрел. Любитель Макарцев оказался прав. И это не единственный случай. Можно вспомнить книги Ф. Нестерова, Л. Гумилева, А. Югова, и многие другие. За отдельными недочетами их сочинений может обнаружиться удивительная истина. Как курьез напомню: А. Югов в своем романе об Александре Невском написал про ухоженные пальцы князя. На него накинулись: князь - воин, а вы про маникюр?! И надо же: на раскопках в Новгороде нашли, говоря современным языком, маникюрный мужской набор князя! Поэтому торопиться с критикой не всегда стоит. У Квашнина есть утверждения, с которыми мне трудно согласиться. Например, истолкование понятия «гость» из начального «гой еси». С моей точки зрения сомнительно. «Гой» имеет значение «общинник, селянин, земледелец», «гоити» - означает и «жить», и «здравствовать», отсюда «изгой» есть человек, изгнанный из общины, из села. А «гость» изначально «чужой, пришелец». Поэтому он может быть приятным (есть этот оттенок в гостеприимстве), может быть нейтральным (hostel, отель, гостиница), а может быть опасным (копье, враг - hostis). И просто раздражает опора на сочинения Фоменко и Носовского, у которых вряд ли многое можно почерпнуть из реальной истории. Вызывает вопросы и дата всемирного потопа - 9545 г. до н.э. Ведь возможен и другой подход: до Петра I на Руси считали историю от сотворения мира, и разница с нашим летоисчислением составляла 5508(09) лет, а коли так, то сотворение мира произошло: 5508(09) прибавить 2011 - в 7519(20) году до нашего времени. Но я думаю, что дело не в этих частных недочетах или спорных моментах. Важно оценить то, что увидел Д. Квашнин и позволил увидеть нам. Первое, о чем не писал автор Святогоровой Руси, и о чем удивительно мало пишут географы и историки и что просто напрашивается в контекст обсуждения, - переворот в географии, совершенный советским-русским ученым М. Гроссвальдом.(1921-2007). В 1999 году тиражом в 1000 экземпляров вышла его главная книга с ничего не говорящим названием «Евразийские гидросферные катастрофы и оледенение Арктики» (ее нет в библиотеках университета и педуниверситета, нет даже в областной библиотеке). Профессионалы-географы высоко оценили учение Гроссвальда, перевернувшую четвертичную геологию и географию и объяснившую мировые потопы. За последние 10 лет было организовано две мировые конференции географов, геологов, гляциологов с обсуждением и освоением идей нашего географа о мировых потопах. М. Гроссвальд за последние 20 тысяч лет насчитал шесть мировых потопов-катастроф:19,4: 18,0: 14,2: 11,5: 9,6: и 7,6 тысяч лет назад. Как они выглядели и в чем здесь новизна подхода Гроссвальда? В истории Земли чередуются теплые и холодные периоды. В начале оледенения происходил рост ледников, и в конце концов они перекрывали пролив Фрама (между Гренландией и Шпицбергеном) и Берингов пролив. Северный Ледовитый океан вспухал единым Центрально- Арктическим ледником. За 2-3 тысячи лет он вырастал на 800-1300 метров. Уровень океана соответственно снижался на 120-130 м. Затем климат теплел, начиналось таяние, и в конце концов взрывалась ледяная шапка-гора, волна воды со льдом шириной в 1000 и более км, высотой до 500 м со скоростью 100-200 км в час неслась, уничтожая все на своем пути! Если Волгу пустить в таком виде, то вода закончится через 10 минут! Добавьте кавитацию - так называемое холодное кипение воды, и вода приобретает силу динамита. В минуты и часы прорезаются проливы Босфор и Дарданеллы, уничтожается Атлантида, замораживаются в одном месте мамонты и киты, сносятся горы и леса, уничтожается все. Что-то живое сохранялось высоко в горах. В Америке горы идут в меридиональном направлении и не мешают потоку. В Старом Свете могли быть убежищем Альпы, Кавказ, Саяны, Алтай, Тянь-Шань, Памир, Гималаи. Видимо, в Северной Евразии человек жил от катастрофы до катастрофы, а вот за Гималаями, Кавказом, Альпами могли сохраняться или, мягче сказать, в силу облегченного горами удара водяного и ледяного ужаса, быстрее восстанавливалась жизнь. Вспомните Шумер - самую древнюю из ныне известных цивилизаций - за Кавказскими горами в Месопотамии, или индийскую цивилизацию Мохенджо-Дара и Хараппа, или Древний Египет (его центр - Карнак, Луксор, Фивы очень далеко от моря). Мощь подобного события показывает слабость нашей нынешней цивилизации. Известно, что академик Сахаров выдвигал проект «пистолета у виска США»: на стыке тектонических плит на дно укладывалась подводная лодка, полная атомных зарядов, дистанционный взрыватель приводит все в действие - взрыв, тектонические плиты своим движением вызывают волну цунами в 100 м высотой, а эта волна уничтожает 70% США до Скалистых гор. По сравнению с мировыми цунами Гроссвальда - это детские игры! Нетрудно предположить, что допотопные цивилизации могли быть. Те, кто выжил после такого ужаса (пресловутые белые люди с бородами, приплывшие в Америку, или библейские исполины, жившие среди людей), помнили и восстанавливали немногое, и как в сказке вспоминали счастливую жизнь на Севере. Отсюда и мифы о Гиперборее, о начале истории на севере (арийские мифы о горе Меру на Севере, как у индийского мыслителя Бала Гангадхара Тилака, или Русь Святогорова, как у Квашнина). Автор Руси Святогоровой не знал, впрочем, как и большинство специалистов и широкой публики, и не использовал написанное М. Гроссвальдом. Интересно, что ранее теория русского ученого о потопах считалась бы завиральной, однако сегодня не вызывает споров, потому, что пути потоков видны на космоснимках, а их измеренные масштабы подтверждены расчетами. Теория Квашнина и учение Гроссвальда не противоречат друг другу, но находятся в состоянии дополнения. Мне показалось интересным желание автора назвать эту потерянную Русь Святогоровой. В наших былинах есть младшие богатыри (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и т.д.), и есть старшие и необъяснен- ные (Святогор, Горыня и др.). Тут и горы (после катастроф любой выживший будет неравнодушно вглядываться в них как в надежду на жизнь), и земля, которая не держит исполинов вроде Святогора, и их чужеродность современной жизни, и память одиночки о каком-то великом прошлом, и отсутствие у него будущего. Многие черты былинного Святогора совпадают с предполагаемыми чертами выжившего Святогора (сравните с индейскими богами Кетцалькоатлем или Уицилопочтли, приплывшими из-за моря), и так же в дымке-тумане сожаление-предположение о какой-то лучшей жизни до потопа. И эта мысль прямо связана у Квашнина с пока необъясненным ощущением древности русского народа. Мне кажется, что дополнительный эмоциональный импульс получают те критики книги Квашнина, кто на дух не принимают саму идею древности русского народа. На каком-то зоологическом уровне не воспринимается эта идея современными Смердяковыми, русофобами, причем совершенно неважно, есть ли у них диплом и ученая степень. И еще - если любитель преимущественно руководствуется поиском истины и им движут какие-то нематериальные, не прагматические мотивы, то профессионал частенько зарегулирован корпоративной моралью, подчинением веяниям времени, всем, что влияет на статус и место в профессиональной группе. Но в любом случае прочитать книгу Д.В. Квашнина всем будет интересно и полезно. Рекомендую. Николай Бенедиктов, доктор философских наук, профессор ННГУ «У Лукоморья дуб зелёный Златая цепь на дубе том...» А. С. Пушкин «Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь». «Зри в корень». Козьма Прутков «Отними у народа историю - и через поколение он превратится в толпу, а ещё через поколение им можно управлять, как стадом». Йозеф Геббельс ВСТУПЛЕНИЕ История Руси - это не нераспаханная целина, заросшая в рост сорняками и травами, это скорее густой, непроходимый, сказочный лес. Большинство историков просто пугаются его чащи и не пытаются заходить в него глубже меток поставленных летописцем Нестором. Какие бабушки нашептали им страхов про этот заколдованный лес? И странно, что их детский испуг не перерос с возрастом в юношеское любопытство и позднее в зрелый интерес исследователя. Например, рассказы Арины Родионовны не только не напугали злыми кощеями, но разбудили в юном Пушкине русскую душу, которая отразилась в его великолепных стихотворных сказках. Сказки, были, мифы, легенды - до сих пор неиспользованный багаж, исторический и культурный источник наших предков. Эти древние пласты народного творчества позволили сохранить удивительно красивый русский язык и великую культуру нашего народа. Где и когда зародилась Русь? Мнения современных учёных разделились. Одни считают, что Русь (и всё человечество) зародилась на севере, другие - на побережье Чёрного моря, третьи - в западных славянских землях, четвёртые - на «аркаимовском» востоке. Да, древняя Русь оставила бесспорные следы в разных сторонах света. Но зародилась она в то время, когда ещё не было деления на север и юг, на запад и восток. Где бы ни жили русские сегодня, про них нельзя сказать: северные русские, южные русские и т.д. (сравните, восточные славяне, северные корейцы), потому что исторически русские - центристы. Место, где они появились и осознали себя, стало центром, точкой отсчёта развития и становления человеческой цивилизации. И лишь потом они разошлись в разные стороны света, образуя новые племена и народы. Данная работа - попытка доказать именно такую историческую версию. Каждый из шагов, на которые разделено это исследование - это небольшое открытие, небольшая сенсация. Каждый шаг - это приглашение к движению, предложение к изменению угла или точки зрения. Только обойдя предмет вокруг, можно судить о его размере и форме. Если ты, уважаемый читатель, считаешь дремучий лес скорее другом, чем врагом, если ты готов к любым неожиданностям и железная логика, а не навязанная догма, является для тебя верным аргументом, то я приглашаю тебя в путь. В путь по нашей родной земле, по нашим холмам, рекам, городам и посёлкам, чтобы найти оставленные нам, на первый взгляд, казалось бы, невидимые, следы и вехи наших великих предков. Будь внимателен и любопытен. И тогда тебе откроются древние, удивительные, почти забытые тайны. А всё тайное когда-нибудь становится явным.

ШАГ 1. РУССКОЕ МОРЕ В далёком, ещё школьном детстве, произошло моё знакомство с творчеством нашего знаменитого земляка Алексея Максимовича Горького, многое из которого посвящено описанию дореволюционного Нижнего Новгорода. Настоящий художник помогает представить, ощутить и сопережить то, что он описывает. Читая его повесть «В людях», главу, где он рассказывает об охоте на куликов во время весеннего разлива, произошедшей в районе современного Мещерского озера, нижегородец может легко представить картину этого разлива стрелки двух рек: Оки и Волги. Если бы описываемое классиком половодье повторилось сегодня, то мы бы увидели заполненные водой до второго этажа здания Нижегородской ярмарки, планетария, цирка, полностью затопленное метро, электрички и поезда, утонувшие около железнодорожного вокзала по окна вагонов.

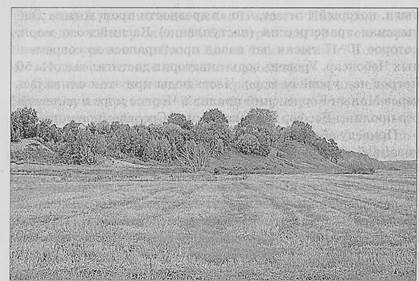

Средний уровень воды около Нижнего Новгорода имеет сегодня высоту около 64-65 метров над уровнем моря. Всегда ли уровни вод Оки и Волги были такими? Конечно, нет. И дело не только в весенних разливах. Для начала спустимся по красавице Волге к самому большому в мире озеру - Каспийскому морю. Абсолютный уровень этого внутреннего моря сегодня составляет - (минус) 27 м и этот уровень ежегодно падает. То есть море постепенно высыхает, увеличивая перепад между истоком и устьем впадающих в него рек. Тем самым Каспийское море как бы всасывает в себя эти реки, в результате чего они становятся менее полноводными и мелеют. Конечно, всеобщее обмеление рек обусловлено множеством факторов. Можно вспомнить и вырубку лесов на их берегах, которые ранее позволяли удерживать снег и влагу, и глобальное изменение климата, и уменьшение дегазации гидрометаллического ядра планеты по удивительной и смелой теории советского геолога Владимира Ларина (по теории Ларина из гидрометаллического ядра планеты постоянно выделяется водород, который, соединяясь в верхних слоях Земли с кислородом, образует воду, а она в свою очередь под давлением, постоянно поступает на поверхность Земли). Но влияние закрытого, уникального и таинственного Каспийского моря на всю замкнутую водную систему центральной России остаётся бесспорным. Картина обмеления рек в волжской акватории наблюдается повсеместно. Ручьи и малые речки к концу лета почти полностью пересыхают, ранее судоходные реки становятся опасными для судов и используются речным транспортом только во время весенних разливов. Всё это говорит о сегодняшней нестабильности Аралокаспийской акватории в целом. Но как давно происходят эти процессы и как выглядели акватории этих морей в древности? Интересно мнение московского геолога, доктора географических наук, профессора Андрея Леонидовича Чепалыги, который считает, что «в древности происходила хва- лынская трансгрессия (наступление) Каспийского моря, которое 10-17 тысяч лет назад простиралось до современных Чебоксар. Уровень воды акватории достигал высоты 50 метров над уровнем моря. Часть воды при этом сливалась через Маныч-Керченский пролив в Чёрное море и далее через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море». Приведу абзац на аналогичную тему из статьи, опубликованной в журнале «В мире науки» за № 5 в 2006 году: «При исследовании тектонически-стабильных районов (Республика Дагестан) удалось обнаружить около 10 морских террас, появившихся вследствие значительных колебаний уровня воды... Как отмечается в исследованиях Г. Л. Рычагова (2001 г.) и А. А. Свиточа (2000 г.)... возникновение подобных террас связано с фазой спада Хвалынского (Каспийского) моря. Максимальный же уровень был таков, что его волны плескались в районе Жигулей и устья Камы». К сожалению, учёные не продолжили свои исследования выше обнаруженных морских террас ещё на 40-50 м. Но даже предполагаемый учёными подъём вод до абсолютной высоты в 50 м позволял слиться воедино акваториям Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. Поднимемся теперь от Каспия вверх по Волге в Нижегородскую область. Здесь природа сохранила древние следы неизвестного нам сегодня могучего водоёма. Откроем книгу нашего земляка, доктора филологических наук, журналиста Николая Васильевича Морохина «Наши реки, города и сёла» (Нижний Новгород, изд. «Книги», 2007). В главе «Части Нижегородской области» находим: «ОЧЕЛЬЕ — высокая левобережная терраса Волги, находящаяся в нескольких км от реки и ограничивающая пойму. Название русское, связанное со словом «чело» - «лоб, высокое место», указывает на форму террасы». Данная терраса наблюдается на большой территории Нижегородской области от города Городец до села Михайловское и ниже в республике Марий Эл (фото 2).

Такая же терраса существует и в волжском правобережье от плотины Горьковской ГЭС до деревень Рылово, Замятине, Шурлово и ниже (фото 3). Ширина поймы, ограниченной этими террасами достигает десяти-пятнадцати и более километров. Аналогичная ситуация наблюдается и с руслами рек Оки и Клязьмы. Можно попытаться объяснить наличие таких широких пойм нижегородских^рек большими весенними разливами во времена, когда вода не регулировалась плотинами. Однако для заполнения водой данной поймы, уровень рек должен был подниматься в весеннее половодье на двадцать- тридцать метров, что представляется маловероятным. А вот, что пишет известный нижегородский краевед Дмитрий Николаевич Смирнов в своей книге «Очерки жизни и быта нижегородцев ХУП-ХУШ веков» (Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1971): «Левобережье Волги в пределах Низовского края вмещало «дворцовые волости»: Городецкую, Заузольскую и Толоконцевскую.

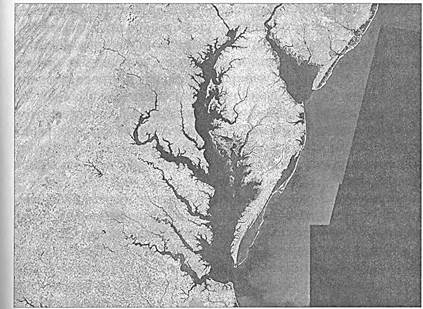

«Дворцовые» деревни - большие и малые - тянулись длинными порядками по верхней террасе древнего берега реки, вплоть до «Сопчина затона». Древний берег реки! Самая понятная и логичная характеристика данной террасы или, как её назвали в народе, «очелья». Замеры уровней тына, основания этих террас, независимо от их расположения: правобережье, левобережье, район Городца или Останкино, показывают стабильные результаты - 85-87 м. Очень интересную информацию на эту тему можно найти в книге нижегородских геологов Г. С. Кулинич и Б. И. Фридмана «Геологические путешествия по Горьковской земле» (Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1990). Читаем: «Высокие... надпойменные террасы можно наблюдать на левом берегу Волги, у Городца... В разрезе Городецкого берега видны две высокие цокольные террасы... Высокие надпойменные террасы В. В. Докучаев (Василий Васильевич Докучаев - известный русский естествоиспытатель, почвовед) называл боровыми, или древним берегом... Поверхность (самой выраженной, третьей, террасы) располагается на уровне 90-метровой (!) отметки. Она формировалась во второй половине среднеплейстоценовой поры... (150-100 тыс. лет назад). Эта терраса широкой полосой тянется от Городца на юг, и многие видели её уступ у с. Кантаурово, где шоссе Горький-Киров резко взбирается в гору». Далее: «Речные террасы встречаются в долине Волги повсеместно. В Дзержинском (оз. Пыра), Борском (северо- восточнее пос. Пикино), Лысковском районах (оз. Арди- но) и в других местах левобережья хорошо просматриваются оба уровня высоких террас». Со временем образования, так называемой третьей, террасы, точнее, как её охарактеризовал В. В. Докучаев - древнего берега - более-менее понятно. А вот какому водоёму служил этот древний берег? И когда этот водоём ушёл от своего древнего берега? На первый вопрос ответ однозначен - этот древний берег являлся берегом таинственного, упомянутого во многих русских сказках, «Моря-Океяна» или Русского моря, которое состояло из разлившейся единой акватории Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, которые, в свою очередь, поднялись по руслам впадающих в них рек далеко вглубь материка (гидрогеологи называют такие заливы эстуариями (фото 4). Именно на берегах заливов (лиманов) этого древнего, забытого сегодня моря, впервые зародилась и обустроилась загадочная Русь! Почему же столь важное для понимания истории Руси, истории всего человечества Русское море выскользнуло из внимания современных учёных? Почему явные, видимые следы, оставленные нам исчезнувшей грандиозной акваторией, остаются без внимания исследователей нашей столь таинственной Родины? Почему выдвигаемые теории о том, что, например, на территории современной Нижегородской

области каких-нибудь 10-12 тысяч лет назад (в период голоцена, времени существования первых цивилизаций) могло находиться море (его залив - эстуарий), сегодня звучат более чем фантастично? Вас могут обвинить в лучшем случае в некомпетентности или, ещё хуже, в антинаучности. Однако стоит напомнить об истории борьбы данной точки зрения за своё существование в недалёком прошлом. Может быть, тогда что-то станет более понятным и ясным для моих уважаемых читателей. В середине XIX века два выдающихся русских учёных: Николай Алексеевич Головкинский и Фёдор Фёдорович (Фридрих Фридрихович) фон Розен спорили, было ли на территории современной Нижегородской области во времена голоцена море. Происходила эта дискуссия в стенах Казанского университета, где и работали оба известных геолога. У Головкинского, уроженца Казанской губернии (современный город Ядринск Чувашии), отлично знавшего свой край, его, сохранившуюся в народных легендах, древнюю историю, наверняка были и аргументы, и факты в пользу существования моря. Они, к сожалению, оказались недостаточны. Главным аргументом, предоставленным Розеном (Ф. Ф. фон Розен был переведён в 1864 году из Дерптского (г. Тарту) университета в Казань доцентом Казанского университета по кафедре минералогии), было отсутствие на территориях, о которых шёл спор, морских отложений характерных для голоцена. Но их не должно было быть! Дело в том, что современная Волга в современной Нижегородской области являлась для Русского моря самым дальним, относительно мелким и узким заливом (эстуарием). Воды этого залива постоянно обновлялись течениями полноводных равнинных рек. Водообмен Нижегородского залива (назовём его так) с основной акваторией ограничивал Вятский вал, геологический барьер, проходящий через русло Волги западнее Казани. Поэтому, огромна вероятность того, что в Нижегородском заливе, так же как в заливах, существовавших когда-то вдоль русел рек Днепра и Дона, вода была пресной. К тому же флора и фауна за последние 10-15 тысяч лет нисколько не изменились. Окуни, щуки, судаки были в то время точно такие же, как и сегодня. Поэтому искать надо пресноводные (озёрные или речные, а не морские) отложения и остатки (или останки?) современных рыб и организмов, но в достаточной дали от современных рек на древних берегах, оставленных нам Русским морем в виде террас, и, конечно, на высотах около 90 метров абсолютной высоты. Они обязательно там будут! После своего незаслуженного поражения Николай Алексеевич Головкинский покинул Казанский университет, работал в Одессе, затем в Крыму. Здесь его прогрессивные идеи пригодились для создания стройной теории существования на территории современного Крыма «тепловодного моря» (Головкинский считал, что гребень главной гряды Крымских гор был в геологическом прошлом коралловым рифом). В Крыму его именем назван водопад, открытый учёным, в его честь около горы Кастель, где жил выдающийся исследователь, воздвигнут памятник. Полагаю, что если бы спор о существовании моря на территории современной Нижегородской области во времена голоцена между Головкински м и Розеном состоялся не в 1865, а 1890-х годах, то учёный сумел бы отстоять свою правоту. Только представьте, как это открытие повлияло бы уже в конце XIX века на российскую и мировую исторические науки! Как жаль, что этого не произошло! А ведь русское и европейское общество было готово воспринять эту сенсацию. Вот, что можно найти в знаменитой «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона», выходившей, как известно, в Петербурге с 1890 по 1907 год, и представлявшей собой, в основном, переводы из уважаемой немецкой энциклопедии Брокгауза «СопуегзаНоп-Ьехюоп»: «...уровень Каспийского моря был несравненно выше современного (по Шегрену до 100 м (Шёгрен Андрей Михайлович (Иоганн Андреас) 1794-1855 - выдающийся русский языковед, этнограф, историк и путешественник, академик, по происхождению швед) - Авт.), а размеры гораздо больше. Оно заливало все низменные степи своего нынешнего северного побережья, на востоке проникало между Большим и Малым Балканом и соединялось с Аральским морем, на западе же, по-видимому, через узкий канал в нынешней долине Маныча вступало в соединение с Чёрным морем. Последнее в эту эпоху представляло также огромное внутреннее море, подобное Каспийскому. Существование такого тройного внутреннего моря, по-видимому, совпадало с так называемой ледниковой эпохой (последняя ледниковая эпоха началась около 110 тыс. лет назад и окончилась около 9600-9700 гг. до н.э. - ком. автора). Около конца последней Чёрное море вступает в соединение с Средиземным...» Теперь несколько слов о времени исчезновения этого удивительного водоёма. Пытаясь разрешить проблему датировки гибели Русского моря, непременно сталкиваешься с одним интересным феноменом. Геология, гидрогеология - науки масштабные. Геологи апеллируют в своих изысканиях миллионами и миллионами лет, смело кроят прошлое на эры и эпохи. Но когда идёт речь о возможном конце существования в прошлом единого Черноморско-Каспийско-Аральского моря с глубоко проникающими на север заливами, геология превращается в «снайперскую» науку и начинает говорить о времени в масштабах каких-нибудь тысяч, а то и сотен лет: «Начало голоцена (11700 ±90 лет назад относительно 2000 года)», «конец последней ледниковой эпохи (окончилась около 9700-9600 гг. до н.э.), «раннехвалынская волна затоплений нахлынула 16-15 тысяч лет назад и длилась около 2 тыс. лет», «Хвалынская трансгрессия (наступление) Каспия закончилась 9-7 тыс. лет назад». Согласитесь, отличные результаты даже для профессионального стрелка. И в этом ничего удивительного нет. Дело в том, что геологическая наука начинает отсчёт последней геологической эпохи - голоцена - с конца последней ледниковой эпохи. Считается, что именно в начале голоцена, благодаря таянию ледника и другим процессам, «суша и моря приняли современные очертания, сложились современные географические зоны, сформировались пойменные террасы рек». Достаточно убедительно. Но нас интересует время, и ещё раз время! И время гибели, распада Русского моря на несколько независимых акваторий, предлагаемое геологической наукой, нас полностью удовлетворяет. Это время возможного, нет, лучше сказать, уверенного существования уже практически современной цивилизации. Историческая наука называет первую человеческую цивилизацию - неолитом, и датирует её рождение 8-7-ым тысячелетиями до н.э. К первому поколению неолитической цивилизации учёные относят: древнеегипетскую, шумерскую, ассирийскую, вавилонскую, эллинскую, минойскую, индийскую и китайскую локальные цивилизации. Остаётся задать два вопроса: К какой локальной цивилизации относятся древние стоянки, открытые, например, в современной Воронежской области (Костёнки), Владимирской области (Сунгирь), Нижегородской области (Сейма) и многие, и многие другие? Как могли возникнуть независимо друг от друга, но многим друг на друга похожие локальные цивилизации древности, практически в одно время, и должно ли что-то их было объединять? Объединяет людей, как и целые цивилизации, информация. Информация передаёт события, технологии, культуру и т.д. Передаётся она от человека к человеку с помощью речи, письменности, действий, предметов. Но чтобы передать информацию нужно общение. В древности, как можно достаточно уверенно предположить, способ общения людей был очный, то есть люди путешествовали и ездили, друг к другу, в гости. Кстати, любопытно, что слово «гость» произошло от старого русского выражения: «гой еси!». Это восклицание, направленное к пришедшему или проходящему человеку, «человеку с дороги» (сейчас употребляются выражения: «кого принесло!» или «кто пришёл!»). Отсюда позднее так же появилось выражение «дорогой гость», которое имеет уловимый смысл «гость с дороги, гость издалека». Если продолжать эту тему, то можно отметить, что слово «гой» также имело первоначально значение как «открытый, приятный, легкий на подъём человек». Сравните: «изгой» (не гой) - скрытный, тяжёлый, неприятный в общении человек, затем - «изгнанный». Но чтобы комфортно и безопасно путешествовать, ездить в гости и запросто общаться, необходимы дороги, которые надо строить или хотя бы торить. Единственной дорогой, которую не надо строить, обслуживать, которая защищает от диких лесных зверей и недобрых людей, является водная дорога. Реки, озёра, моря с весны и до осени готовы нести на своих плечах любой груз в любом направлении, снабжая в пути удачливых - рыбой, а романтичных - калейдоскопом природных красот, окружающих водного путешественника. Только вода - всепроникающий источник информации, только вода - надёжная и прочная связь разрастающихся в разные стороны от берегов древних цивилизаций. Локальных цивилизаций не бывает - все они имеют накатанную дорогу к своему истоку, месту своего воспитания и становления для самостоятельной взрослой жизни, у всех них есть начало, родительский дом, гнездо, объединяющее своих разлетевшихся птенцов невидимыми, но не разрываемыми нитями. Нестерпимо интересно знать, куда ведут эти нити! В археологии принято делить историю человечества на три части, три «века»: каменный, бронзовый и железный, по материалу изготовления орудий труда. Одна из самых известных стоянок мезолита (мезолит - средний каменный век с вариантами датировок от XV до VI тысяч лет до нашей эры), найденная археологами на территории Нижегородской области, находится на юго-восточной окраине города Володарска (ВолодарыТ) и относится к УЛ-ЛА тысячелетиям до н. э. В этом же районе обнаружены целые группы стоянок древнего человека: Пырская, Растяпинская, Сеймовская, Югонецкая и др. Много нераскрытых до сих пор загадок принесла, например, Сеймовская стоянка. Наряду с «множеством бронзовых предметов высочайшего качества (посуда, ножи, кинжалы, наконечники копий и стрел, женские украшения), были найдены изделия из кремня, отличавшиеся тончайшей выделкой и украшенные пильчатой ретушью». «Особый интерес, - пишет нижегородский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Васильевич Седов, - представляют найденные в Сейминском могильнике каменные кольца, вырезанные из белого камня - нефрита, и янтарная бусинка. Эти находки свидетельствуют о широких связях наших далёких предков. Ведь в нижегородских пределах залежей нефрита и янтаря не было. Нефрит тогда доставлялся из Сибири, а янтарь - из Прибалтики». «Остаётся предполагать, что прародиной племён, оставивших свой след на Сейме и в других местах на огромной площади от Алтая до Причерноморья, были предгорья Алтая. Отважные племена во II тысячелетии до нашей эры могли преодолевать тысячи километров, минуя Уральские горы, выходили на лесные равнины Восточной Квропы. Память о себе они оставили в бронзовых предметах, что хранил у нас Сеймовский могильник», - записал в своей книге «Наш дом - Дзержинск» журналист и краевед Степан Михайлович Шальнов. Трудно не согласиться с этими мнениями в той части, которая подтверждает, что наши древние предки легко и активно перемещались, как минимум, по территориям нашей современной Родины. И путешествия эти были бы практически невозможны (или неоправданно рискованны) без существования надёжных и удобных водных дорог. В части нее определения прародины племён и народов, а так же датировки их зарождения и жизни, соглашаться не стоит. Вообще, датировка событий один из самых главных и самых сложных вопросов в исторической науке. Сегодня нет ни одного точного метода их определения. Поэтому, к сожалению, очень часто историей называют её академическую, но далеко не всегда доказанную, версию. История Руси, растиражированная сегодня по головам людей от школьников до академиков, изображает её как историю серой, неразвитой, убогой и дикой страны. Однако, неравнодушному и внимательному («имеющий глаза, да увидит») исследователю Отчизна наша готова проявить многие удивительные тайны, разгадки которых могут ошеломить даже самого подготовленного читателя. Следы, оставленные нам нашими предками, факты, о которые мы спотыкаемся, не желая их замечать по собственной лености или невнимательности, ждут своего времени. Давайте приблизим это время, давайте дотронемся до него рукой, давайте вдохнём его жгучий, терпкий запах. Прямо сейчас! Напомню, что водоём, следы которого геологи обнаружили около города Городца, находился на уровне около +90 м от современного уровня моря и, по-видимому, занимал огромные пространства. Исчезновение такой огромной массы воды не могло не оставить след в памяти людей, живших на его берегах или недалеко от него. Это событие должно было стать трагедией, либо отправной точкой для существовавшей в то время цивилизации. Следы этого события ведут нас к временам, которые связывают истории, описанные в древних мифах и легендах многих народов. Описанные немногочисленными древними историками, легенды о «всемирном потопе» и «гибели Атлантиды», или, другими словами, истории о глобальных и трагических изменениях огромных водных акваторий на территории современной России и других стран Аральского, Каспийского, Черноморского и Средиземноморского регионов. Время это оценивается разными историками и исследователями по-разному. Называются даты в пределах 8-15 тысяч лет назад. Доверим точное определение времени интересующих нас событий профессионалам. Главный вывод, который необходимо сделать читателю, и доказательству которого в частности посвящена эта работа - полная тождественность и совпадение по масштабности и катастрофичности этих двух наиважнейших событий в истории всей человеческой цивилизации - исчезновение Русского моря и всемирного потопа. А это значит, что все, сохранившиеся у разных народов мифы, легенды, предания об этих событиях - всего лишь незначительно разнящиеся рассказы об одной и той же истории, об одной и той же трагедии, которая реально произошла и которая разделила всю историю человечества на две, сегодня, казалось бы, не соприкасающиеся части - древнюю, «допотопную» и «послепотопную», современную. В эпицентре этой трагедии оказались наши с вами предки, жители той, «допотопной», в то время ещё морской Руси. Заглянем ненадолго в тот «допотопный» мир. Необходимо отметить, что в то время не существовало проливов Босфор и Дарданеллы, а все четыре современных моря, Чёрное, Азовское, Каспийское и Аральское, слившись вместе, образовывали огромную водную акваторию, которую можно смело назвать по своему географическому расположению, а также в честь его исследователей мореходов-первопроходцев Русским морем (схема 1). При этом единое Русское море, поднявшись по руслам текущих в него рек, доходило до современных городов: Киева по Днепру, Воронежа по Дону, Ярославля и Костромы по Волге, Владимира по Клязьме, Ветлуги по реке Ветлуге, Алатыря по Суре, Уржума по Вятке, Сарапула по Каме и Уфы по реке Белой. (О реке Оке и её акватории будет подробнее рассказано ниже). На берегу этого моря или в его близости стояли такие современные города как Кишинёв, Кривой Рог, Днепропетровск, Черкассы, Полтава, Запорожье, Луганск, Элиста, Оренбург, Кунград, Грозный и даже Ашхабад (сегодня Ашхабад находится на высотах более 200 м, но его территориальная близость к древнему Русскому морю очевидна). Проверьте, все эти города (их исторические центры) занимают территории, находящиеся на абсолютных высотах около 90 м. Повторюсь, что образ этого, обнимавшего огромные территории современной России (и, конечно, не только России) моря, отразился во многих старинных русских сказках под названием «море-окиян», которое преодолевают, или по которому плавают, сказочные персонажи. На первый взгляд море это было «средиземным», так как не имело выходы в океан. Но это не совсем так. Во-первых, возможно, на месте современных проливов I Босфор и Дарданеллы существовали небольшие реки или ручьи, благодаря которым излишки воды могли сливаться из огромного Русского моря в море Средиземное и далее через Гибралтарский пролив в Атлантический океан, хотя существование этих трёх современных проливов, особенно пролива Гибралтарского, в то время более чем спорно. Во-вторых, на территории современного Казахстана, севернее Аральского моря, существует так называемое Тургайское плато, разделённое на две части глубокой Тургайской ложбиной, на дне русла которой лежат многочисленные солончаки, солёные и пресные озёра, в одном из которых начинает свой путь на север к Северному Ледовитому океану приток реки Тобол - река Убаган. Пройдёт ещё немного времени, как Аральское море превратится в сеть таких же озёр, по расположению которых будет очень сложно угадать территорию затопления когда-то мощного Русского моря и путь выхода воды из него на север. Именно здесь, по руслу Тургайской ложбины, в старые древние времена протекала, неизвестная нам сегодня, река, соединявшая великое Русское море с великим Северным Ледовитым океаном. Благодаря именно этой реке (проливу?) Русское море оставалось более-менее стабильным и являлось, практически, как это удивительно и странно ни звучит, морем бассейна Северного Ледовитого океана. А это значит, что современное Чёрное, Азовское, Каспийское и Аральское моря являются, по своему происхождению, морями акватории Северного Ледовитого океана! Именно это обстоятельство позволило нашим предкам освоить и обжить огромные северо-восточные территории для будущих своих поколений. Благодаря стабильному поступлению тёплых южных вод из Русского моря по руслам современных рек Тобол, Иртыш и Обь, возможно, намного дольше был свободен ото льда летний морской путь вдоль северного побережья материка, что тоже могло сыграть роль в освоении этих земель ещё в глубокой древности. Следы древнего Русского моря, когда-то омывавшего крутые берега современного города Нижнего Новгорода, можно разглядеть невооружённым глазом вдоль правобережья Оки (от города Горбатов) и Волги. На отметке высоты более 85 м видны многочисленные террасы и оползни, которые и являют собой следы действия волн и течений ушедшего моря. Есть ещё один способ увидеть небольшую часть Русского моря своими глазами и почти в своём первозданном

виде. Для этого необходимо отправиться на экскурсию в загадочный город на Волге - Городец Нижегородской области. Дело в том, что советские гидростроители выбрали для сооружения грандиозной Горьковской ГЭС самое подходящее с точки зрения геологии место. Здесь, несколько выше Городца, они соединили плотиной два «очелья», левобережное и правобережное, или, как мы выяснили выше, два древних берега того самого водоёма, который являлся когда-то Русским морем. После заполнения Горьковского водохранилища водой, уровень которой сегодня 84 м абсолютной высоты, на карте нашей страны появился малый «осколок» того самого «моря-окияна». И пусть, по выполненным ниже расчётам, уровень того древнего моря составлял более 87 м, то есть на три-пять метров выше уровня современного Горьковского водохранилища, но увидеть воочию его масштабы и представить его значимость для наших предков можно даже сегодня, купаясь в его обновлённых водах (фото 5). А чтобы понять трагедию разрушения такого вселенского водоёма, ощутить животный страх перед его необузданной энергией, необходимо сделать, казалось бы, невозможное - попасть на границу между прошлым и настоящим. И это путешествие реально! Если ехать по плотине Горьковской ГЭС со стороны города Городец в сторону Заволжья, то перед наблюдателем откроется завораживающая картина встречи глубокого прошлого и настоящего. Справа случайно возрождённый «осколок» Русского «моря-окияна» откроет перед ним свои величественные просторы, слева можно увидеть остаток от былого древнего величия, но при этом все же величавую современную красавицу Волгу. Два разных мира, разделённые тонкой перегородкой: седая сказочная Русь и современная задёрганная Россия. Задумаемся, такая ли уж огромная пропасть отделяет нас нынешних от наших вчерашних предков, чтобы не попытаться возродить их историю, их трагедию, их доблесть. Точнее - нашу историю! Кто не вглядывается в прошлое - тот не увидит будущего. Краткое описание Русского моря Русское море существовало в центральной части Евразийского континента примерно 8-15 тысяч лет назад. Оно представляло собой огромную водную акваторию, абсолютная высота воды которой составляла 85-90 м над современным уровнем Мирового океана. Пролива Босфор в это время не существовало. При этом четыре современных моря: Чёрное, Азовское, Каспийское и Аральское, соединённые друг с другом стабильными проливами, были объединены в единую акваторию, которую мы и назвали Русским морем. Именно Русское море отразилось во множестве русских народных сказках, описывающих жизнь наших удивительных предков на его берегах, под красивым напевным названием - «море-окиян». Русское море состояло из трёх ярко выраженных частей. Первая, Западная часть представляла собой разлившиеся Чёрное и Азовское моря с затопленными ими Причерноморской низменностью и низким восточным побережьем Азовского моря. Будучи ограниченной с запада Карпатами и Балканами, с юга Понтийскими горами, Западная часть моря не имела естественных ограничений с севера, что позволило проникать водам этого водоёма далеко внутрь материка по руслам рек, впадающих в него, превратив их в живописные морские заливы. Эти заливы простирались до современных городов: Рыбница по реке Днестр, Первомайск по реке Юж. Буг, Киева по Днепру, Харькова по Северскому Донцу, Воронежа по рекам Дону и Воронежу. Западная часть моря отделялась от второй, Средней его части возвышенностью Ергени, а сливалась с нею посредством Маныч-Керченского пролива южнее этой возвышенности. Вторая, Средняя часть моря представляла собой разбившееся далеко на север современное Каспийское море. Ныла полностью затоплена Прикаспийская низменность до возвышенности Общий Сырт. С юга эта часть моря была надёжно ограничена горами Эльбурс, а с другой стороны море простиралось по долинам впадающих в него рек далеко на север. Так, на берегах этих заливов могли находиться современные города: Рыбинск по реке Волга, Буй по реке Кострома, Мантурово по Унже, Владимир по Клязьме, Шарья по Ветлуге, Халтурин по Вятке, Пермь по Каме, Уфа по Уфе, Оренбург по Уралу. В юго-восточной области современного Каспия эта часть моря соединялась существовавшей в то время протокой с третьей, Восточной частью Русского моря. Дополнительным доказательством существования этой полноводной протоки-пролива может служить сохранившаяся сегодня загадочная долина легендарной высохшей реки Узбой, которая и оставила своим пересохшим руслом следы соединения в древние времена вод Каспийского и Аральского морей. Третья, Восточная часть моря представляла собой вытянутую с юга на север более чем на тысячу километров акваторию, от хребта Копетдага до Тургайского плато. С запада она была ограничена платом Устюрт, с востока пустынями Кызылкум и Каракумы. В итоге общая акватория Русского моря простиралась в своих максимальных границах от 25 на западе до 65 градусов восточной широты на востоке и от 37 на юге до 59 градусов северной широты на севере. Примерная площадь акватории - около 2 млн. кв. км. Данное море не являлось закрытым или внутренним, несмотря на отсутствие существующего сегодня пролива Босфор. На севере Восточной части Русского моря существует Тургайская ложбина (долина), которая как ножом «разрезает» Тургайское плато с юга на север. Сегодня в долине находится большое количество солёных и пресных озёр и солончаков. По Тургайской ложбине протекают реки Тургай и Убаган (приток Тобола). Долина соединяет северную часть Туранской низменности Казахстана с Западно-Сибирской равниной. Её длина около 700 км, ширина - 20-75 км. Именно по этой ложбине во времена существования Русского моря протекала река, которая, впадая сначала в Тобол, затем в Иртыш и далее в Обь (скорее вышеперечисленные реки впадали в неё), соединяла Русское море с Карским морем. (Очень интересно проследить происхождение названия Карского моря. Считается, что в тюркском языке «кара» - чёрный. Но корень «кар» существует и в русском языке с аналогичным значением - чёрный. Например, в слове карандаш, грифель которого пишет, то есть «чернит» бумагу. Отсюда картина - нарисованная, «чернённая» на бумаге, холсте. Кара - наказание, плохая тяжёлая судьба - то же, что «чёрная полоса» в жизни. Даже картофель - плод чёрного земельного цвета. Значит Карское море - это Чёрное море. Не правда ли, очень символично, что когда-то были соединены в единую акваторию два Чёрных моря: современное южное Чёрное море и северное Чёрное - Карское море.) То есть Тургайская ложбина являлась руслом реки (пролива), соединявшей Русское море с Северным Ледовитым океаном. Этот факт говорит о том, что Русское море по происхождению и по определению являлось морем бассейна Северного Ледовитого океана. А это, в свою очередь, обозначает, что современные моря: Чёрное, Азовское, Каспийское и Аральское с реками, впадающими в них, являются, по происхождению, морями Северного Ледовитого океана. Этот же факт объясняет наличие в Каспийском море такого северного животного как тюлень и других представителей флоры и фауны явно северного происхождения. Водный выход в Западную Сибирь и к побережью Северного Ледовитого океана позволил ещё во времена существования Русского моря начать освоение этих огромных необжитых территорий. Необходимо отметить ещё одну, очень любопытную вещь. Северный пролив, соединявший Русское море с Северным Ледовитым океаном назывался древними Южной Ра (Югра) - Ра, текущей с юга. Отсюда название земель, располагающихся по её берегам - Югра. Это же название легло в наименование народов, осваивающих эти места - угры (югры). Южная Ра дала также название горному образованию, вдоль которого с юга на север несла она свои воды - знаменитому Уралу (горному поясу, находящемуся у Ра). После прорыва проливов Босфор и Дарданеллы, а также пролива Гибралтар, вода из Русского моря стала быстро уходить в сторону Атлантического океана. Сначала пересох и навсегда потерял своё значение Северный пролив (река Югра), проходящий через Тургайскую ложбину. Русское море превратилось в море бассейна Атлантического океана. После этого прекратил своё существование Маныч-Керченский пролив, соединявший его Западную часть с остальными частями Русского моря. В результате Русское море распалось на две части. Появилось новое закрытое море - Каспийско- Аральское. Затем стал пересыхать пролив, проходящий по руслу реки Узбой. Течения уходящей через него воды, промыли существующую до сегодняшнего времени её долину. Восточная часть Русского моря превратилась в закрытое Аральское море, судьба которого предрешена. Уровень современного Каспийского моря постоянно колеблется и составляет сегодня - (минус) 27 м. Каспийское море сегодня является самым большим озером на земле и полностью зависит от стока впадающих в него рек. Чёрное и Азовское моря соединены с Мировым океаном и являются стабильными. Все реки, бывшие когда-то заливами древнего Русского моря, приобрели свои современные очертания и напоминают о своём величии только широкими долинами, заросшими густыми лесами. Исчезновение Великого Древнего Русского моря или глобальное изменение его акватории остались в памяти народов, когда-то заселявших его берега, в виде мифов о великом потопе. Так перестал существовать загадочный водоём, на берегу которого в глубокой древности зародилась самая первая, к тому же морская, цивилизация - седая сказочная Русь. Неожиданно произошедшей катастрофой объясняется и масштабные переселения угро-финских народов с берегов Югры в европейскую часть материка. Эти народы волновала прервавшаяся вдруг водная связь с Родиной своих отцов - Русью. Организованные водные экспедиции подтвердили значительные изменения в привычной акватории. Надёжный и простой путь на Родину по воде был отрезан. Многие семьи или уже сложившиеся народы решились вернуться на историческую Родину сухопутным путём, через Уральские горы. Так как изменения акваторий были очень значительными, многие не смогли узнать когда-то бывшие родными места, которые находились, без сомнения, в среднем течении современной Волги. Они прошли далее на запад, юго-запад, северо-запад и осели в других подходящих для жизни местах. Так, к примеру, образовались современные венгры, народ финно-угорской группы. Причиной подъёма уровня воды единого древнего моря было наполнение его водами полноводных рек, впадающих в него, а отсутствие надёжного стока в Мировой океан ставило под угрозу его дальнейшую судьбу. Дело в том, что северные реки, в том числе интересующая нас Обь, освобождаются весной ото льда гораздо позднее рек современных бассейнов Чёрного и Каспийского морей. Ледяные заторы мешают весеннему стоку северных рек, провоцируя значительный подъём уровня их вод. То же самое происходило со стоком древней реки, проходящей через Тургайскую ложбину. Забитое, запруженное льдами русло этой реки создавало естественную плотину, из-за которой уровень воды в Русском море мог угрожающе подниматься и его воды искали себе новые пути стока, что, возможно, однажды и произошло. Повторюсь, что трагическая история этого древнего моря напрямую перекликается с историей всемирного потопа и историей легендарной Атлантиды. Вот как описывает потоп Диодор Сицилийский: «Самофракиняне объявляют, что у них прежде всех бывших на других островах наводнений великий потоп был. И в первый раз через Кианейское устье, а во второй раз через Геллеспонт воды устремление воспоследовало. Они говорят, что Понт (Чёрное море), будучи озеру подобен, от впадающих в него рек наполнился столько, что, безмерного множества вод не вмещая, в Геллеспонт (пролив Дарданеллы) испустил из себя опыл, где затопил великую часть приморской Азии и немало ровных мест в Самофракии покрыл морскими волнами». Всё, что осталось сегодня от древней Самофракии - греческий остров Самотраки в Эгейском море. Значит, по версии автора, воды прорвались со стороны Чёрного моря, а не наоборот. Дело в том, что есть многочисленные версии того, что проливы Дарданеллы и Босфор образовались в результате прорыва вод со стороны Средиземного моря, но они, на мой взгляд, не выдерживают никакой критики. Как, например, можно объяснить тот факт, что сегодня существуют сильные течения из Чёрного моря в Мраморное и, далее, из Мраморного в Эгейское, а во времена аргонавтов они были ещё мощнее. Вот что пишет об этом в своей книге «Загадки древних времён» (Москва, «Вече», 2006) писатель и журналист Александр Викторович Волков: «Ещё недавно учёные спорили о том, что лежит в основе легенды об аргонавтах - исторический факт или выдумка. Проливы, соединяющие Эгейское и Чёрное моря, - Дарданеллы и Босфор - отличают коварные встречные течения. Однако уже в XV веке до нашей эры суда могли заплывать из Эгейского моря в Чёрное. В подобные авантюры ввязывались лишь самые смелые мореходы или отчаянные пираты. Доказать эту гипотезу взялся английский писатель и путешественник Тим Северин. По его планам греческие корабелы изготовили действующую модель микенского судна. Длина галеры равнялась шестнадцати метрам. Оснащена она была всего двадцатью вёслами и прямым парусом. Вот на этом новом «Арго» современные «руноискатели» ринулись в сторону Колхиды. Труднее всего оказалось войти в Дарданеллы. Утлое судёнышко не раз сносило в сторону, пока наконец, напрягая все силы, гребцы благодаря попутному ветру не сумели справиться с сильным встречным течением» . Изучением течений пролива Босфор очень серьёзно занимался в начале 80-х годов XIX века знаменитый русский мореплаватель Степан Осипович Макаров. Талантливый исследователь в области океанографии Макаров открыл и подробно изучил двойное течение Босфора: верхнее и нижнее, которые имеют противоположные направления. Верхнее течение направлено из Чёрного моря в сторону Мраморного моря, а нижнее течение имеет обратное направление. Результаты наблюдений этого феномена, его научное обоснование будущий адмирал опубликовал в своей книге: «Об обмене вод Чёрного и Средиземного морей» в 1885 году. Этот труд был удостоен премии Российской Академии наук и создал Макарову славу выдающегося учёного в области океанографии. Своими исследованиями Степан Осипович доказал, что нижнее течение, подобно реке, следует по изгибам русла, а верхнее - стремится пройти кратчайшим путём от мыса к мысу. Он также доказал, что объём вод, несомых верхним течением, почти в два раза превышает объём вод, несомых нижним течением, и что уровень Чёрного моря почти на 40 см выше уровня Мраморного моря. Это значит, что уровень Чёрного моря сегодня, как было и в прошлом, выше уровня моря Средиземного, а проливы между ними можно рассматривать как реки, течения которых направлены из Чёрного моря. Есть ещё одно свидетельство, которое доказывает, что уровень древнего Средиземного моря был значительно ниже. В 1991 году французским аквалангистом недалеко от Марселя на глубине - (минус) 37 м была обнаружена подводная пещера с рисунками древних людей, живших здесь около 20 тысяч лет тому назад. То есть Средиземное море, бывшее когда-то озером, достигло своего современного уровня за счёт вод, поступивших в него извне, со стороны Чёрного моря. Этим же объясняется значительные отличия во флоре и фауне этих двух «неродных» морей. Например, зоологов давно привлекает тот факт, что в Чёрном море отлично развиваются такие формы и виды, которые, по своему происхождению, являются более северными, даже арктическими. Эти же виды очень редко, скорее случайно, встречаются В Средиземном море. Данный научный факт сегодня необъясним. Однако, версия существования единого Русского моря, которое во времена всей своей продолжительной жизни устойчиво соединялось с Северным Ледовитым океаном, замечательно объясняет эти загадки природы. Ещё одно, самое неожиданное откровение на тему геологии древнего «допотопного» мира я встретил в замечательной книге английского антрополога,культуролога, фольклориста и историка религии Джеймса Джорджа Фрезера (1854-1941) под названием «Фольклор в Ветхом Завете». Здесь он приводит слова своего соотечественника, великолепного учёного, члена Лондонского королевского общества Томаса Генри Гексли-(Хаксли) (1825-1895): «В не очень отдалённую от нас эпоху Малая Азия была неразрывно соединена с Европой посредством полосы земли на месте теперешнего Босфора, которая служила барьером в несколько сот футов высоты, запиравшим воды Чёрного моря. Обширные пространства Восточной Европы и западной части Средней Азии представляли, таким образом, огромный резервуар, причём самая низкая часть его берегов, возвышавшаяся, вероятно, более чем на 200 футов над уровнем моря, совпадала с теперешним южным водоразделом Оби, впадающей в Северный Ледовитый океан. В этот бассейн вливали свои воды величайшие реки Европы - Дунай и Волга и тогдашние большие азиатские реки - Оке и Яксарт (Амударья и Сырдарья - Авт.) со всеми промежуточными реками. Сверх того, он принимал в себя избытки вод озера Балхаш, которое тогда было гораздо больше, чем теперь, а также внутреннего моря Монголии. В то время уровень Аральского моря был, по крайней мере, на 60 футов выше, чем теперь. Вместо отдельных теперешних Чёрного, Каспийского и Аральского морей было одно обширное Понто- Аральское Средиземное море, которое, по-видимому, имело своим продолжением заливы и фиорды в низовьях Дуная, Волги (где каспийские раковины и теперь ещё попадаются вплоть до Камы), Урала и других впадающих в это море рек, а избыток своих вод оно, вероятно, отдавало на север через нынешний бассейн Оби». Как здорово вдруг ощутить себя не свихнувшимся одиночкой, а опирающимся на плечо, стоящего рядом даже после физической смерти, своего единомышленника. Возможно, это и есть счастье. Известно, что Томас Гексли был автором множества научных афоризмов. Вот один из них: «Я слишком большой скептик,

Рис. 1. Карта Гекатея Милетского (Vвек до н.э.) чтобы отрицать возможность чего бы то ни было». Этот подход мне импонирует. На достаточно многочисленных старинных картах, приобрести которые сегодня можно практически в любом книжном магазине, на бумажных, либо на электронных носителях, Каспийское море изображено слитно с Аральским и в него непосредственно впадают реки Амударья и Сырда- рья. Например, карта Идеса, датируемая 1704 годом или карта Николаса Витсена XVII века. Ещё интересней обратить внимание на карты, составленные ещё в V веке до н.э. Гекатеем Милетским, древнегреческим историком и географом, тем самым, на которого в своих трудах ссылается «отец истории» Геродот. На этих картах (рис. 1), во-первых, отсутствуют современные проливы Босфор и Дарданеллы, гак же как и пролив Гибралтар, а во-вторых, Каспийское море, объединённое в единую акваторию с Аральским морем, имеет длинный и широкий пролив, который соединяет это южное море с далёким Северным Ледовитым океаном. Маловероятно, чтобы этот, исчезнувший практически без следа пролив являлся болезненной фантазией учёного. Прорыв Дарданелл и Босфора был спровоцирован дополнительным и мощным подъёмом воды, например огромной волной, о возможном появлении которой мы поговорим в последующих главах нашего исследования. Преграда была разрушена, огромные массы воды ринулись из древнего моря, раздвигая камни и размывая берега на несколько километров в ширину. Равновесие водной системы целого материка было нарушено. Древнее море стало быстро мелеть и отступать от привычных берегов. Оно распалось на несколько самостоятельных акваторий: Аральское, Каспийское, Азовское и Чёрное моря. Акватории Азовского и Чёрного морей, будучи соединёнными с Мировым океаном, через некоторое время стабилизировались и приняли современный вид, акватории Аральского и Каспийского морей не стабильны и изменяются даже сегодня. Вместо огромных морских заливов, уходящих своими фьордами далеко вглубь материка, появились современные реки. Так из легендарного мифического царства на берегах «моря-окияна», Русского моря, древняя Русь превратилась в материковую, бездорожную, всеми потерянную и забытую страну. Кстати, хотелось бы отметить, что небезызвестная Генуэзская крепость, построенная в Крыму в городе Судак, находится не на морском берегу, а на горе (фото 6). Если она была основана как крепость-порт, то крайне неразумно делать вход в неё так далеко от моря. Неудобно торговать, неудобно охранять свой торговый флот и неудобно, в случае нападения неприятеля с берега, отступать в море. Любая крепость, вместе с безопасностью живущих в ней людей, должна не терять комфортности использования, построенного внутри жилья. Скорее всего, она была основана в те

давние времена, когда уровень моря у Крымского побережья был гораздо выше, и крепость была ближе к воде. Если сегодня провести фантастический эксперимент и насыпать севернее Стамбула дамбу, перекрывающую пролив Босфор, высотой 90 м над уровнем моря, то через какие-нибудь 100-200 лет Русское море вернётся в свои былые берега и соединится со своим дальним «осколком», аккуратно затопив автодорогу, проходя

Поиск по сайту: |

Фото 1. Туман тоже вода - иногда он скрывает реальность и возвращает память о прошлом

Фото 1. Туман тоже вода - иногда он скрывает реальность и возвращает память о прошлом

Фото 4. Типичный современный эстуарий

Фото 4. Типичный современный эстуарий

Фото 5. Даже сегодня случайно возрождённый «осколок» древнего Русского моря несёт в себе былое величие

Фото 5. Даже сегодня случайно возрождённый «осколок» древнего Русского моря несёт в себе былое величие

Фото 6. Генуэзская крепость в Крыму

Фото 6. Генуэзская крепость в Крыму