|

|

|

Архитектура Астрономия Аудит Биология Ботаника Бухгалтерский учёт Войное дело Генетика География Геология Дизайн Искусство История Кино Кулинария Культура Литература Математика Медицина Металлургия Мифология Музыка Психология Религия Спорт Строительство Техника Транспорт Туризм Усадьба Физика Фотография Химия Экология Электричество Электроника Энергетика |

Ги де Мопассан: из света жизнелюбия в сумерки безумия 6 страница

Сколько уже раз, сидя в туалетной перед зеркалом в своей парижской квартире, она спрашивала себя: что я люблю? чего желаю? на что надеюсь? чего хочу? что я такое? Помимо восхищения самой собою и глубокой потребности нравиться, которые доставляли ей действительно много наслаждения, она никогда не испытывала никаких чувств, если не считать быстро потухавшего любопытства. Она, впрочем, сознавала это, потому что так привыкла разглядывать и изучать свое лицо, что не могла не наблюдать также и за душой. До сих пор она мирилась с этим отсутствием интереса ко всему тому, что других людей волнует, ее же может, в лучшем случае, немного развлечь, но отнюдь не захватить. И все же всякий раз, когда она чувствовала, что в ней зарождается более острый интерес к кому-то, всякий раз, когда соперница, отвоевывая у нее поклонника, которым она дорожила, тем самым разжигала ее женские инстинкты и возбуждала в ее крови горячку влечения, она испытывала при этом мнимом зарождении любви гораздо более жгучее ощущение, нежели простую радость успеха. Но всегда это длилось недолго. Отчего? Она уставала, пресыщалась, была, быть может, излишне проницательной. Все, что сначала нравилось ей в мужчине, все, что ее увлекало, трогало, волновало, очаровывало в нем, вскоре начинало казаться ей уже знакомым, пошлым, обыденным. Все они слишком походили друг на друга, хоть и не были одинаковыми; и еще ни в одном из них она не находила тех свойств и качеств, которые нужны были, чтобы долго ее волновать и увлекать ее сердце навстречу любви. Почему так? Была ли то их вина или ее? Недоставало ли им того, чего она ожидала, или ей недоставало того, что повелевает любить? Потому ли любишь, что встретил наконец человека, который представляется тебе созданным для тебя, или просто потому, что ты рожден со способностью любить? Временами ей казалось, что у всех сердце наделено, как тело, руками – ласковыми и манящими, которые привлекают, льнут и обнимают; а ее сердце – безрукое. У него одни только глаза. Часто случается, что мужчины – и мужчины незаурядные – безумно влюбляются в женщин, недостойных их, лишенных ума, обаяния, порой даже красоты. Почему? Как? Что за тайна? Значит, этот человеческий недуг вызывается не только роковым предопределением, но также и каким-то зерном, которое мы носим в себе и которое внезапно прорастает? Она выслушивала признания, она разгадывала секреты, она даже собственными глазами наблюдала внезапное преображение, вызванное в душе этим дурманом, и много размышляла об этом. В свете, в повседневной суете визитов, сплетен, всех мелких глупостей, которыми забавляются, которыми заполняют досуг богачи, она иногда с завистливым, ревнивым и почти что недоверчивым удивлением обнаруживала людей – и женщин и мужчин, – с которыми явно происходило что-то необычайное. Это проявлялось не ярко, не бросалось в глаза, но она угадывала и понимала это своим врожденным чутьем. На их лицах, в их улыбках, и особенно в глазах, появлялось нечто невыразимое, восторженное, восхитительно счастливое – душевная радость, разлившаяся по всему телу, озарившая и плоть и взгляд. Сама не зная почему, она относилась к ним враждебно. Влюбленные всегда раздражали ее, и она принимала за презрение ту глухую и глубокую неприязнь, которую вызывали в ней люди, пылающие страстью. Ей казалось, что она распознает их благодаря своей необычайно острой и безошибочной проницательности. И действительно, нередко ей удавалось почуять и разгадать любовную связь прежде, чем о ней начинали подозревать в свете. Когда она думала о том сладостном безумии, в которое повергает нас чье-то существование, чей-то образ, звук голоса, мысль, те неуловимые черты в близком человеке, которые неистово волнуют наше сердце, – она сознавала, что не способна на это. А между тем сколько раз, устав от всего и мечтая о неизъяснимых усладах, истерзанная неотступной жаждой перемен и чего-то неведомого, которая была, возможно, лишь смутным волнением, неосознанным стремлением любить, – она с тайным стыдом, порожденным гордыней, желала встретить человека, который ввергнул бы ее – пусть ненадолго, на несколько месяцев – в эту волшебную восторженность, охватывающую все помыслы, все тело, ибо в эти дни волнений жизнь, вероятно, приобретает причудливую прелесть экстаза и опьянения. Она не только желала этой встречи, но даже сама чуть-чуть подготовила ее, совсем чуть-чуть, проявив немного своей ленивой энергии, которую ничто не занимало надолго. Все ее мимолетные увлечения признанными знаменитостями, ослеплявшими ее на несколько дней, кончались тем, что кратковременная вспышка ее сердца неизменно угасала в непоправимом разочаровании. Она слишком многого ждала от этих людей, от их характера, их природы, их чуткости, их дарований. При общении с каждым из них ей всегда приходилось убеждаться, что недостатки выдающихся людей часто ощущаются резче, чем их достоинства, что талант – некий дар, вроде острого зрения или здорового желудка, дар особый, самодовлеющий, не зависящий от прочих приятных качеств, придающих отношениям задушевность и привлекательность. Но к Мариолю ее с первой встречи привязывало что-то иное. Однако любила ли она его? Любила ли настоящей любовью? Не будучи ни знаменитым, ни известным, он покорил ее своим чувством, нежностью, умом – всеми своими подлинными и простыми достоинствами. Он покорил ее, ибо она думала о нем беспрестанно; беспрестанно желала, чтобы он был возле нее; ни одно существо в мире не было ей так приятно, так мило, так необходимо. Это-то и есть любовь? Она не чувствовала в душе того пламени, о котором столько говорят, но она впервые испытывала искреннее желание быть для этого человека чем-то большим, чем обворожительной подругой. Любила ли она его? Нужно ли для любви, чтобы человек казался преисполнен привлекательных качеств, выделялся среди окружающих и стоял выше всех, в ореоле, который сердце обычно возжигает вокруг своих избранников, или же достаточно, чтобы человек очень нравился, нравился настолько, что без него почти уже нельзя обойтись? Если так, то она любила его или, по крайней мере, была к этому очень близка. Глубоко, с пристальным вниманием поразмыслив, она в конце концов ответила себе: «Да, я люблю его, но мне недостает сердечного порыва: такою уж я создана». Между тем сегодня она слегка почувствовала в себе этот порыв, когда увидела его идущим ей навстречу на террасе парка в Авранше. Впервые в ней проснулось то невыразимое, что толкает, влечет, бросает нас к кому-нибудь; ей доставляло большое удовольствие идти рядом с ним, чувствовать его возле себя сгорающим от любви и смотреть, как солнце садится за тенью Сен-Мишеля, напоминающей сказочное видение. Разве сама любовь – не сказка для душ, в которую одни инстинктивно верят, о которой другие мечтают так долго, что иной раз тоже начинают верить в нее? Не поверит ли в конце концов и она? Она почувствовала странное и сладостное желание склонить голову на плечо этого человека, стать ему более близкой, искать той «полной близости», которой никогда не достигаешь, подарить ему то, что тщетно предлагать, потому что все равно всегда сохраняешь это при себе: свою сокровенную сущность. Да, она ощутила влечение к нему и в глубине сердца ощущает его и сейчас. Быть может, стоило только поддаться этому порыву, чтобы он превратился в страсть? Она всегда слишком сопротивлялась, слишком рассуждала, слишком боролась с обаянием людей. Разве не было бы упоительно в такой вечер, как сегодня, гулять с ним под ивами на берегу реки и в награду за его любовь время от времени дарить ему для поцелуя свои губы? Одно из окон виллы распахнулось. Она обернулась. Это был ее отец, несомненно, искавший ее. Она крикнула ему: – Вы еще не спите? Он ответил: – Ты простудишься. Она встала и направилась к дому. Вернувшись к себе, она раздвинула шторы, чтобы еще раз взглянуть на туман над бухтой, становившийся все белее от лунного света, и ей показалось, что и туман в ее сердце светлеет от восходящей любви.

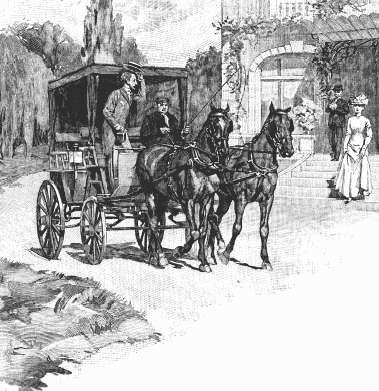

Однако спала она крепко, и горничной пришлось разбудить ее, так как они собирались выехать рано, чтобы завтракать на горе. Им подали большое ландо. Услышав шум колес по песку у подъезда, она выглянула в окно и тотчас же встретила взгляд Андре Мариоля, устремленный на нее. Ее сердце слегка забилось. Она с удивлением и испугом ощутила непривычное и странное движение того мускула, который трепещет и быстрее гонит кровь только оттого, что мы увидали кого-то. Как и накануне ночью, она спросила себя: «Неужели я влюблена?» Потом, увидев его перед собою, она поняла, что он так увлечен, так болен любовью, что ей в самом деле захотелось открыть объятия и дать ему поцеловать себя. Они лишь обменялись взглядом, а он был и этим так счастлив, что побледнел. Лошади тронули. Стояло ясное утро, сиявшее всюду разлившейся юностью; щебетали птицы. Экипаж стал спускаться по склону, миновал реку и проехал несколько деревень по каменистой дороге, такой неровной, что ездоков подбрасывало на скамьях. После длительного молчания г-жа де Бюрн стала подшучивать над дядей по поводу плохого состояния дорог; этого оказалось достаточно, чтобы сломить лед, и реявшее в воздухе веселье передалось всем. Вдруг, при выезде из одной деревушки, вновь показалась бухта, но уже не желтая, как накануне вечером, а сверкающая от прозрачной воды, которою было покрыто все: дюны, прибрежные луга и, по словам кучера, даже часть дороги немного подальше. Затем целый час ехали шагом, выжидая, когда этот поток схлынет обратно в море. Кайма дубов и вязов вокруг ферм, мимо которых они проезжали, то и дело скрывала от глаз очертания монастыря, возвышавшегося на горе, которую в этот час со всех сторон окружало море. Потом он снова мелькал между фермами, все ближе и ближе, все более и более поражая взор. Солнце окрашивало в рыжеватые тона узорчатый гранитный храм, утвердившийся на вершине скалы. Мишель де Бюрн и Андре Мариоль любовались им, потом обращали друг на друга взоры, в которых сочетались – у нее едва зарождающееся, а у него уже буйное – смятение сердца с поэтичностью этого видения, представшего им в розовой дымке июльского утра. Беседовали с дружеской непринужденностью. Г-жа Вальсази рассказывала трагические истории, ночные драмы в зыбучих песках, засасывающих людей. Г-н Вальсази защищал плотину от нападок художников и расхваливал ее преимущества, подчеркивая, что она дает возможность в любое время сообщаться с горою и постепенно отвоевывает у моря дюны – сначала для пастбищ, а потом и для нив. Вдруг экипаж остановился. Дорога оказалась затопленной. С виду это был пустяк: тонкий водный покров на каменистом грунте, но чувствовалось, что местами образовались рытвины и ямы, из которых не выбраться. Пришлось ждать. – Вода быстро схлынет, – утверждал г-н Вальсази, указывая на дорогу, с которой тонкий слой воды сбегал, словно его выпивала земля или тянула куда-то таинственная и могучая сила. Они вышли из экипажа, чтобы посмотреть поближе на это странное, стремительное и бесшумное отступление моря, следуя за ним шаг за шагом. На затопленных лугах, кое-где холмистых, уже проступили зеленые пятна, которые все росли, округлялись, превращались в острова. Эти острова постепенно принимали очертания материков, разделенных крошечными океанами, и наконец на всем протяжении залива стало заметно беспорядочное бегство моря, отступавшего вдаль. Казалось, что с земли сдергивают длинный серебристый покров – огромный, сплошь искромсанный, рваный покров, и, сползая, он обнажал обширные пастбища с низкой травой, но все еще застилал лежащие за пастбищами светлые пески. Все опять вошли в экипаж и стояли в нем, чтобы лучше видеть. Дорога впереди уже просыхала, и лошади тронули, но все еще шагом, а так как на ухабах путники теряли равновесие, Андре Мариоль вдруг почувствовал, что к его плечу прильнуло плечо г-жи де Бюрн. Сперва он подумал, что прикосновение это вызвано случайным толчком, но она не отстранилась, и каждый скачок колес отзывался ударом в плече Мариоля, волновал его сердце и вызывал в нем трепет. Он уже не решался взглянуть на молодую женщину, скованный блаженством этой нежданной близости, и думал, путаясь в мыслях, как одурманенный: «Возможно ли? Неужели возможно? Неужели мы теряем рассудок оба?» Лошади снова пошли рысью, пришлось сесть. Тогда Мариоля внезапно охватило властное, непонятное желание быть особенно любезным с г-ном Прадоном, и он стал оказывать ему самые лестные знаки внимания. Чувствительный к комплиментам почти в такой же мере, как и его дочь, г-н де Прадон поддался лести, и вскоре его лицо снова приняло благодушное выражение. Наконец доехали до плотины и покатили к горе, возвышавшейся в конце прямой дороги, проложенной среди песков. Слева ее откос омывала речка Понторсон, справа тянулись пастбища, поросшие низкой травой, которую кучер назвал морским гребешком, а дальше пастбища постепенно уступали место дюнам, еще пропитанным сочащейся морской водой. Высокое здание вздымалось на синем небе, где теперь четко вырисовывались все его детали: купол с колоколенками и башенками, кровля, ощетинившаяся водостоками в виде ухмыляющихся химер и косматых чудищ, которыми наши предки в суеверном страхе украшали готические храмы. В гостиницу, где был заказан завтрак, приехали только около часу. Хозяйка, предвидя опоздание, еще не приготовила его; пришлось подождать. Поэтому за стол сели очень поздно; все сильно проголодались. Шампанское сразу же всех развеселило. Все были довольны, а два сердца чувствовали себя на грани блаженства. За десертом, когда возбуждение от выпитого вина и удовольствие от беседы разлили в телах ту радость бытия, которая одушевляет нас к концу хорошей трапезы и настраивает со всем соглашаться и все одобрять, Мариоль спросил: – Не остаться ли нам здесь до завтра? Как чудесно было бы вечером полюбоваться луной и вместе поужинать! Г-жа де Бюрн тотчас же приняла предложение, согласились и двое мужчин. Одна только г-жа Вальсази колебалась – из-за сына, который остался дома, но муж уговорил ее, напомнив, что ей уже не раз приходилось так отлучаться. Он тут же, не сходя с места, написал телеграмму бонне. Ему очень нравился Мариоль, который, желая польстить, похвалил плотину и высказал мнение, что она вовсе не настолько вредит красоте горы, как обычно говорят. Встав из-за стола, они пошли осматривать аббатство. Решили идти вдоль укреплений. Городок представляет собою кучку средневековых домов, громоздящихся друг над другом на огромной гранитной скале, на самой вершине которой высится монастырь; городок отделен от песков высокой зубчатой стеной. Эта стена круто поднимается в гору, огибая старый город и образуя выступы, углы, площадки, дозорные башни, которые на каждом повороте открывают перед изумленным взором все новые просторы широкого горизонта. Все приумолкли, слегка разомлев после обильного завтрака, но всё вновь и вновь изумлялись поразительному сооружению. Над ними, в небе, высился причудливый хаос стрел, гранитных цветов, арок, перекинутых с башни на башню, – неправдоподобное, огромное и легкое архитектурное кружево, как бы вышитое по лазури, из которого выступала, вырывалась, словно для взлета, сказочная и жуткая свора водосточных желобов со звериными мордами. Между морем и аббатством, на северной стороне горы, за последними домами начинался угрюмый, почти отвесный склон, называемый Лесом, потому что он порос старыми деревьями; он выступал темно-зеленым пятном на безбрежных желтых песках. Г-жа де Бюрн и Андре Мариоль, шедшие впереди, остановились, чтобы посмотреть вниз. Она оперлась на его руку, оцепенев от небывалого восторга. Она поднималась легко и готова была всю жизнь так подниматься с ним к этому сказочному храму и даже еще выше, к чему-то неведомому. Ей хотелось, чтобы этот крутой склон тянулся бесконечно, потому что здесь она в первый раз в жизни чувствовала почти полное внутреннее удовлетворение. Она прошептала: – Боже! Какая красота! Он ответил, глядя на нее: – Я не в силах думать ни о чем, кроме вас. Она возразила, улыбнувшись: – Я женщина не особенно поэтичная, но мне здесь так нравится, что я не на шутку потрясена. Он прошептал: – А я… я люблю вас безумно. Он почувствовал, как она слегка пожала его руку, и они продолжали путь. У ворот аббатства их встретил сторож, и они поднялись между двумя громадными башнями по великолепной лестнице, которая привела их в караульное помещение. Затем они стали переходить из залы в залу, со двора во двор, из кельи в келью, слушая объяснения, дивясь, восхищаясь всем, всем любуясь: склепом с его толстыми столбами, прекрасными мощными, огромными колоннами, поддерживающими алтарь верхней церкви, и всем этим чудом – грандиозным трехэтажным сооружением, состоящим из готических построек, воздвигнутых одна над другой, самым необыкновенным созданием средневекового монастырского и военного зодчества.

Наконец они дошли до монастыря. Когда они увидели большой квадратный двор, окруженный самой легкой, самой изящной, самой пленительной из монастырских колоннад всего мира, они были так поражены, что невольно остановились. Двойной ряд тонких невысоких колонн, увенчанных прелестными капителями, несет на себе вдоль всех четырех галерей непрерывную гирлянду готических орнаментов и цветов, бесконечно разнообразных, созданных неисчерпаемой выдумкой, изящной и наивной фантазией простодушных старинных мастеров, руки которых воплощали в камне их мысли и мечты. Мишель де Бюрн и Андре Мариоль, под руку, не спеша обошли весь двор, тогда как остальные, немного утомившись, любовались издали, стоя у ворот. – Боже, как мне здесь нравится! – сказала она, остановившись. Он ответил: – А я уже совсем потерял представление о том, где я, что я вижу, что со мной происходит. Я только чувствую, что вы подле меня, – вот и все. Тогда она, улыбаясь, взглянула ему прямо в лицо и прошептала: – Андре! Он понял, что она отдается ему. Они не сказали больше ни слова и пошли дальше. Продолжался осмотр здания, но они уже почти ни на что не глядели. На мгновение их, однако, отвлекла заключенная в арке кружевная лестница, перекинутая прямо по воздуху от одной башенки к другой, словно для того, чтобы взбираться на облака. И снова они были изумлены, когда дошли до «Тропы безумцев» – головокружительной гранитной дорожки без перил, которая вьется почти до самой вершины последней башни. – Можно по ней пройти? – спросила она. – Запрещено, – ответил сторож. Она вынула двадцать франков. Сторож заколебался. Все семейство, и так уже ошеломленное отвесной кручей и безграничным пространством, стало возражать против такой неосторожности. Она спросила Мариоля: – А вы пойдете, правда? Он засмеялся: – Мне удавалось преодолевать и более трудные препятствия. И, не обращая внимания на остальных, они отправились. Он шел впереди, по узкому карнизу у самого края бездны, а она пробиралась за ним, скользя вдоль стены, закрыв глаза, чтобы не видеть зияющей у ног пропасти, взволнованная, почти теряя сознание от страха, вцепившись в руку, которую он ей протягивал; но она чувствовала, что он непоколебим и не упадет в обморок, что он уверен в себе, ступает твердой поступью, и она с восхищением думала, несмотря на страх: «Вот настоящий мужчина!» Они были одни в пространстве, на такой высоте, где парят лишь морские птицы, они возвышались над горизонтом, по которому беспрерывно проносились белокрылые чайки, всматриваясь в даль желтыми глазками. Почувствовав, что она дрожит, Мариоль спросил: – Голова кружится? Она прошептала: – Немного. Но с вами я не боюсь.

Тогда, приблизясь к ней, он обнял ее одной рукой, чтобы поддержать, и она почувствовала такое успокоение от этой грубоватой мужской помощи, что даже решилась поднять голову и посмотреть вдаль. Он почти нес ее, а она вверялась ему, наслаждаясь мощным покровительством человека, который ведет ее по воздуху, и чувствовала к нему признательность, романтическую женскую признательность за то, что он не портит поцелуями этот полет, полет двух чаек. Когда они вернулись к своим спутникам, ожидавшим их в крайней тревоге, г-н де Прадон вне себя сказал дочери: – Что за глупости ты делаешь! Она ответила убежденно: – Это не глупость, раз она удалась. То, что удается, папа, никогда не бывает глупо. Он пожал плечами, и они стали спускаться. Задержались еще у привратника, чтобы купить фотографии, и когда добрались до гостиницы, наступало уже время обеда. Хозяйка посоветовала совершить еще небольшую прогулку по пескам, чтобы полюбоваться горою со стороны моря, откуда, по ее словам, открывается самый восхитительный вид. Несмотря на усталость, все снова отправились в путь и, обогнув укрепления, немного углубились в коварные дюны, зыбкие, хоть и твердые на вид, где нога, ступив на разостланный под нею прекрасный желтый ковер, казавшийся плотным, вдруг глубоко погружалась в обманчивый золотистый ил. С этой стороны аббатство, внезапно утратив вид морского собора, который так поражает, когда смотришь на него с берега, приобрело, как бы в угрозу океану, воинственный вид феодального замка с высокой зубчатой стеной, прорезанной живописными бойницами и поддерживаемой гигантскими контрфорсами, циклопическая кладка которых вросла в подошву этой причудливой горы. Но г-жу де Бюрн и Андре Мариоля уже ничто не интересовало. Они думали только о себе, оплетенные сетями, которые расставили друг другу, замурованные в той темнице, куда ничего уже не доносится из внешнего мира, где ничего не видишь, кроме одного-единственного существа. Когда же они очутились за столом перед полными тарелками, при веселом свете ламп, они очнулись и почувствовали, что голодны. Обед затянулся, а когда он кончился, то за приятной беседой забыли о лунном свете. Никому, впрочем, не хотелось выходить, и никто об этом не заговаривал. Пусть полная луна серебрит поэтическими переливами мелкие волны прилива, уже наступающего на пески с еле уловимым жутким шорохом, пусть она освещает змеящиеся вокруг горы укрепления, пусть среди неповторимой декорации безбрежного залива, блистающего от ползущих по дюнам отблесков, кладет романтические тени на башенки аббатства – больше уже не хотелось смотреть ни на что. Еще не было десяти часов, когда г-жа Вальсази, одолеваемая сном, предложила ложиться спать. Все без возражений согласились с ней и, обменявшись дружескими пожеланиями спокойной ночи, разошлись по своим комнатам. Андре Мариоль знал, что не заснет; он зажег две свечи на камине, распахнул окно и стал любоваться ночью. Все тело его изнемогало под пыткой бесплодных желаний. Он знал, что она здесь, совсем близко, отделенная от него лишь двумя дверями, а приблизиться к ней было так же невозможно, как задержать морской прилив, затоплявший все кругом. Он ощущал в груди потребность кричать, а нервы его были так напряжены от тщетного, неутоленного желания, что он спрашивал себя, что же ему с собою делать, – потому что он больше не в силах выносить одиночество в этот вечер неосуществленного счастья. И в гостинице, и на единственной извилистой улице городка постепенно затихли все звуки. Мариоль все стоял, облокотясь на подоконник, глядя на серебряный полог прилива, сознавая только, что время течет, и не решался лечь, словно предчувствуя какую-то радость. Вдруг ему показалось, что кто-то взялся за ручку двери. Он резко повернулся. Дверь медленно отворилась. Вошла женщина; голова ее была прикрыта белым кружевом, а на тело накинута одна из тех свободных домашних одежд, которые кажутся сотканными из шелка, пуха и снега. Она тщательно затворила за собою дверь, потом, словно не замечая его, стоящего в светлом пролете окна и сраженного счастьем, она направилась прямо к камину и задула обе свечи.

II

Они условились встретиться на другой день утром у подъезда гостиницы, чтобы проститься. Андре Мариоль спустился первым и ждал ее появления с щемящим чувством тревоги и блаженства. Что она скажет? Какою будет? Что станется с нею и с ним? В какую полосу жизни – то ли счастливую, то ли гибельную – он ступил? Она может сделать из него все, что захочет, – человека, погруженного в мир грез, подобно курильщикам опиума, или мученика, – как ей вздумается. Он беспокойно шагал возле двух экипажей, которые должны были разъехаться в разные стороны: ему предстояло закончить путешествие через Сен-Мало, чтобы довершить обман, остальные же возвращались в Авранш. Когда он увидит ее вновь? Сократит ли она свое пребывание у родственников или задержится там? Он страшно боялся ее первого взгляда и первых слов, потому что в минуты краткого ночного объятия не видел ее и они почти ничего не сказали друг другу. Она отдалась без колебаний, но с целомудренной сдержанностью, не наслаждаясь, не упиваясь его ласками; потом ушла своей легкой походкой, прошептав: «До завтра, мой друг». От этой быстрой, странной встречи у Андре Мариоля осталось еле уловимое чувство разочарования, как у человека, которому не довелось собрать всю жатву любви, казавшуюся ему уже созревшей, и в то же время осталось опьянение победою и, следовательно, надежда, почти уверенность, что вскоре он добьется от нее полного самозабвения. Он услыхал ее голос и вздрогнул. Она говорила громко, по-видимому, недовольная какой-то прихотью отца, и когда она показалась на верхних ступеньках лестницы, на губах ее лежала сердитая складка. Мариоль направился к ней; она его увидела и стала улыбаться. Ее взгляд вдруг смягчился и принял ласковое выражение, разлившееся по всему лицу. А взяв ее руку, протянутую порывисто и нежно, он почувствовал, что она подтверждает принесенный ею дар и делает это без принуждения и раскаяния. – Итак, мы расстаемся? – сказала она. – Увы, сударыня! Не могу выразить, как мне это тяжело. Она промолвила: – Но ведь не надолго. Г-н де Прадон подходил к ним, поэтому она добавила совсем тихо: – Скажите, что собираетесь дней на десять в Бретань, но не ездите туда. Г-жа де Вальсази в большом волнении подбежала к ним. – Что это папа говорит? Ты собираешься ехать послезавтра? Подождала бы хоть до будущего понедельника. Г-жа де Бюрн, слегка нахмурившись, возразила: – Папа нетактичен и не умеет молчать. Море вызывает у меня, как всегда, очень неприятные невралгические явления, и я действительно сказала, что мне надо уехать, чтобы потом не пришлось лечиться целый месяц. Но сейчас не время говорить об этом. Кучер Мариоля торопил его, чтобы не опоздать к поезду. Г-жа де Бюрн спросила: – А вы когда думаете вернуться в Париж? Он сделал вид, что колеблется. – Не знаю еще; мне хочется посмотреть Сен-Мало, Брест, Дуарненез, бухту Усопших, мыс Раз, Одиерн, Пенмарк, Морбиган – словом, объездить весь знаменитый бретонский мыс. На это потребуется… Помолчав, будто высчитывает, он решил преувеличить: – Дней пятнадцать-двадцать. – Это долго, – возразила она, смеясь. – А я, если буду чувствовать себя так плохо, как в эту ночь, через два дня вернусь домой. Волнение стеснило ему грудь, ему хотелось крикнуть: «Благодарю!», но он ограничился тем, что поцеловал – поцеловал как любовник – руку, которую она протянула ему на прощание. Обменявшись бесчисленными приветствиями, благодарностями и уверениями во взаимном расположении с супругами Вальсази и г-ном де Прадоном, которого он несколько успокоил, объявив о своем путешествии, Мариоль сел в экипаж и уехал, оглядываясь в сторону г-жи де Бюрн. Он вернулся в Париж, нигде не задерживаясь и ничего не замечая в пути. Всю ночь, прикорнув в вагоне, полузакрыв глаза, скрестив руки, с душой, поглощенной одним-единственным воспоминанием, он думал о своей воплотившейся мечте. Едва он оказался дома, едва кончилось его путешествие и он снова погрузился в тишину своей библиотеки, где обычно проводил время, где занимался, где писал, где почти всегда чувствовал себя спокойно и уютно в обществе своих любимых книг, рояля и скрипки, – в душе его началась та нескончаемая пытка нетерпения, которая, как лихорадка, терзает ненасытные сердца. Пораженный тем, что он не может ни на чем сосредоточиться, ничем заняться, что ничто не в силах не только поглотить его мысли, но даже успокоить его тело, – ни привычные занятия, которыми он разнообразил жизнь, ни чтение, ни музыка, – он задумался: что же сделать, чтобы умерить этот новый недуг? Его охватила потребность – физическая необъяснимая потребность – уйти из дому, ходить, двигаться; охватил приступ беспокойства, которое от мысли передалось телу и было не чем иным, как инстинктивным и неукротимым желанием искать и вновь обрести кого-то. Он надел пальто, взял шляпу, отворил дверь и, уже спускаясь по лестнице, спросил себя: «Куда я?» И у него возникла мысль, над которой он еще не задумывался. Ему нужно было найти приют для их свиданий – укромную, простую и красивую квартиру. Он искал, ходил, обегал улицы за улицами, авеню и бульвары, тревожно приглядывался к угодливо улыбавшимся привратницам, хозяйкам с подозрительными лицами, к квартирам с сомнительной мебелью и вечером вернулся домой в унынии. На другое утро, с девяти часов, он снова принялся за поиски и наконец, уже в сумерках, отыскал в одном из переулков Отейля[6], в глубине сада с тремя выходами, уединенный флигелек, который местный обойщик обещал ему обставить в два дня. Он выбрал обивку, заказал мебель – совсем простую, из морёной сосны, – и очень мягкие ковры. Сад находился под присмотром булочника, жившего поблизости. С женой его он сговорился насчет уборки квартиры. Соседний садовод взялся сделать клумбы.

Поиск по сайту: |